Die Klosterpforte des ehemaligen Offenburger Franziskanerklosters

Die Klosterpforte des ehemaligen Offenburger Franziskanerklosters - Untersuchungen zur ältesten Tür der Stadt - Manfred Merker, die Ortenau 2007, 329 / 360

Ich alte Tür habe im Kriegsfeuer von 1689, als das Franziskanerkloster niedergebrannt wurde, tapfer in den Flammen durchgehalten und bin als einzige gerettet worden. (Übers. der lat. Türinschrift)

Einleitung

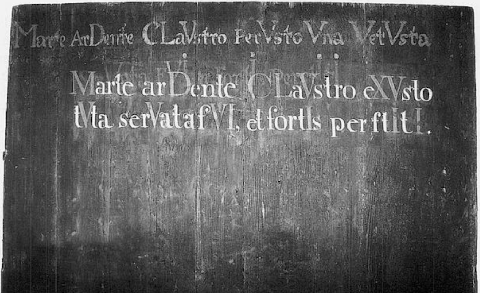

Am Rande der Offenburger Altstadt hat sich ein erstaunliches Zeugnis der mittelalterlichen Stadtgeschichte erhalten, das aus der Ferne der Jahrhunderte unmittelbar zu uns spricht. Gut geschützt im westlichen Kreuzgang des alten Franziskanerklosters Unserer Lieben Frau erzählt uns eine schlichte Holztür mit einer barocklateinischen Inschrift stolz von ihrem Überleben "im zerstörenden Feuer des Krieges in den Trümmern des eingeäscherten Klosters". Dass diese "tapfere Tür" die Katastrophe der Totalzerstörung Offenburgs im 17. Jahrhundert bis heute überlebt hat, ist schon ein historisches Phänomen an sich. Was sie aber so besonders wertvoll macht, ist nicht ihr Alter und ihr Material. Von größter Bedeutung und in dieser Form wohl einzigartig ist die lateinische Barockinschrift im oberen Teil der Tür. Sie gibt bis heute einige Rätsel auf, die selbst unter der Lupe wissenschaftlicher Durchleuchtung zum Teil bestehen bleiben werden (Abb. 1).

Diese hölzerne Klostertür erzählt vom "Feuer des Krieges": "Marte arDente" und von der "völligen Einäscherung ihres Klosters": "CLaVstro eXVsto". Dabei verschlüsselt sie mit den groß geschriebenen römischen Zahlbuchstaben der ersten Zeile eine arabische Zahl, nämlich 1670. Im Text der zweiten Zeile verkündet sie glücklich ihre "sichere Rettung": "tVta serVata fVI" und bekennt stolz, dass sie "tapfer standgehalten" hat: "et fortls perstlitl". Diese fettgedruckten großgeschriebenen römischen Zahlbuchstaben ergeben die arabische Zahl 19 und ergänzen die Zahl der ersten Zeile zu der exakten Jahreszahl 1689, dem Jahr des Offenburger Stadtbrandes.

Wie kam es zu diesen verheerenden Ereignissen mit den unsäglichen Leiden für die betroffene Bevölkerung? An welchem Ort wurde die Tür gefunden, welche Funktion hatte sie? Wer war in der Lage, eine komplizierte Jahreszahlenverschlüsselung sprachlich so genau zu konstruieren, wer beherrschte im Umfeld der Stadt ein so sicheres Latein, dass er ein komplexes historisches Geschehen in so knappe präzise Worte fassen konnte? Wie alt ist die Tür, wie alt ist ihre Inschrift? Warum wurde eine ältere Barockinschrift später übermalt und durch eine leicht abweichende neue Variante ersetzt, aber nicht beseitigt, sodass man die ältere gerade noch erkennen kann? Warum übersetzen alle deutschen Umsetzungen die ältere übermalte Version und warum wird bis heute sowohl vor Ort als auch in unserem Stadtmuseum als auch in der gesamten Literatur nur diese zitiert und dabei oft noch falsch?

Die Beantwortung dieser Fragen hat sich die folgende Untersuchung zum Ziel gesetzt. Durch die engagierte Mitarbeit versierter Experten wurden viele Probleme gelöst, wobei auch manche unerwartete Neuentdeckungen gemacht werden konnten.

Zum besseren Verständnis der zeitlichen Zusammenhänge sollen kurz die historischen Hintergründe des 30-jährigen Krieges (1618 - 1648), des Pfälzischen Erbfolgekrieges(1688 - 1697) und etwas ausführlicher der große Offenburger Stadtbrand von 1689 untersucht werden, den unsere "tapfere Tür" als einzige überlebt hat. Daneben muss unsere Aufmerksamkeit auch auf die Geschichte des Offenburger Franziskanerordens, des städtischen Lateinschulen des Mittelalters und des Humanismus, sowie der Jesuitenkollegs gelenkt werden. Der kritisch philologischen Analyse der zweifachen zweizeiligen Türaufschrift und ihres Verfassers ist der letzte Teil der Überlegungen gewidmet.

Insgesamt erwartet uns ein spannender Streifzug viele Jahrhunderte zurück in eine Zeit, die uns später Geborenen wie ein ferner Albtraum erscheint, auf den aber durch das lebendige Zeugnis der "tapferen Tür" etwas Licht fällt. An keinem erhaltenen Zeugnis der Stadtgeschichte lässt sich diese Vergangenheit so eindrucksvoll demonstrieren.

DER ZEITHINTERGRUND

"Marte arDente"- "als die Kriegsfackel loderte":

Strategische Bedeutung Offenburgs im 17. Jahrhundert

Wenn man vom Beginn des europaweiten 30-jährigen Krieges 1618 ausgeht und das Jahrhundert mit dem Ende des Pfälzischen Erbfolgekrieges Ludwigs XIV. im Frieden von Rijswijk 1697 beschließt, war die Freie Reichsstadt Offenburg über 80 Jahre lang kriegerischen Handlungen ausgesetzt, die Wohlstand und Gedeihen des blühenden Marktstädtchens im Kern getroffen haben. Seine günstige strategische Lage in der Oberrheinischen Tiefebene als Schlüssel zum Kinzigtal und zum Kniebispass und als Kreuzungspunkt vieler Nord-Süd- und West-Ost-Verbindungen wurde Offenburg in den großen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts zum Verhängnis. Die durchziehenden Truppen gegnerischer Heere suchten hier Kriegsquartiere, besonders im Winter, forderten Kontributionen, plünderten und bauten die Stadt mehrfach zur Festung aus, die dann bald wieder geschleift wurde. Als Markt- und Messestadt durch vielfältigen Handel wohlhabend geworden, bot sie den vorbeiziehenden Heeren mit ihren Kirchen, Türmen und hohen Giebein reicher Bürgerhäuser einen prächtigen und verlockenden Anblick.

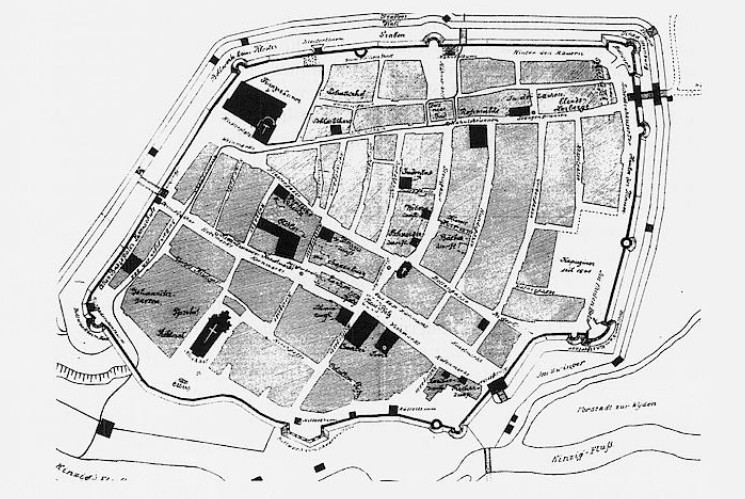

Die Freie Reichsstadt Offenburg war 1240 vom Stauferkaiser Friedrich II. mit dem Stadtrecht geadelt worden, hatte damit das Markt-, Münz- und Mauerrecht und zeigte neben ihrem Stadttorwappen stolz den kaiserlichen Reichsadler. Offenburg hatte Sitz und Mitsprache im Reichstag zu Regensburg und genoss über Jahrhunderte den Schutz des Kaisers. Dafür musste es dem Reich Abgaben leisten und hatte in Kriegszeiten militärische Verpflichtungen, wie die Beherbergung kaiserlicher Truppen. Der Handel mit Wein, Korn, Vieh, Holz, Töpferwaren, agrarischen Lebensmitteln und städtischen Handwerksprodukten auf den Märkten der Stadt, sowie die Zölle auf Flößerholz, Glas und andere Produkte aus dem Schwarzwald, die Offenburg passieren mussten, hatte Offenburg reich gemacht. Das äußerte sich im Stadtbild mit den drei weit sichtbaren Stadttortürmen, der Heilig-Kreuz-Kirche und dem St. Andreas-Spital, den beiden hoch aufragenden Zentralgebäuden der Laube und der Alten Pfalz in der Stadtmitte, zwei stattlichen Klöstern, dem neuen Renaissance-Rathaus, fünf Trinkwasserbrunnen und sechs Mühlen. Außerdem bot die Stadt ihren Besuchern mehrere komfortable Gasthäuser. In der Zeit des Humanismus und der Renaissance erlebte Offenburg eine künstlerische und wissenschaftliche Blütezeit, dabei spielte die Nähe zu den großen Zentren des Humanismus am Oberrhein, wie Straßburg, Freiburg, Schlettstatt, St. Die und Basel eine entscheidende Rolle.

Diese blühende und selbstbewusste Ackerbürgerstadt Offenburg wurde jezt im 17. Jahrhundert immer wieder heiß umkämpft und dabei von verschiedenen Kriegsparteien besetzt. Am Ende verheerender Kriegsjahre lag sie in Schutt und Asche, die Bürger waren in alle Winde verstreut, und niemand konnte auch nur ahnen, dass und wie es einmal weitergehen sollte.

Offenburg im 30-jährigen Krieg (1618 - 1648)

Während des gesamten 17. Jahrhunderts hat unsere Klostertür im Offenburger Franziskanerkloster in unmittelbarer Nähe zum Nordtor der Stadt ihren Bewohnern und Besuchern Einlass und Ausgang gewährt. Sie hat auch die vielen leidvollen Jahrzehnte vor der Zerstörung des Klosters am Ende dieses unseligen Jahrhunderts miterlebt. Zwar war der 30-jährige Krieg das Schlimmste, was das christliche Europa bis dahin ertragen musste, und er bleibt ein Albtraum im historischen Bewusstsein gerade der Deutschen bis heute. Für Offenburg aber sollte es noch zweimal eine furchtbare Steigerung kriegerischer Zerstörungswut und Leiderprobung geben durch das, was nicht lange nach Abschluss des Westfälischen Friedens anno 1648 folgte und im Flammeninferno einer Jahrhunderte lang blühenden Freien Reichsstadt enden sollte.

Im ersten Jahrzehnt des langen Krieges blieb Offenburg zunächst verschont. Erst 1628 musste sie auf kaiserliche Anordnung die Einquartierung von 450 Soldaten hinnehmen. Diese erste Wintereinquartierung war ein Vorgeschmack auf all die Leiden, die sich mit den zahlreichen späteren Quartiernahmen wechselnder Kriegsherren noch steigern sollten: Horrende Geschenkforderungen, "Schutzgelder" und ruinöse Verköstigung der Truppenführer, gewalttätige Übergriffe und Plünderungen der Soldaten bei ihren Quartierswirten und schonungslose Geldforderungen an die Stadtkasse. Nach Ende der siebenwöchigen Leidenszeit und Abzug der Kaiserlichen waren 1629 erneut Truppen mit 200 Pferden in der Stadt zu versorgen. Anfang 1631 setzten die protestantischen Schweden über den Rhein. Schloss Staufenburg wurde zerstört, Appenweier geplündert, Rammersweier stand in Flammen. Offenburg wurde beschossen und musste am 12.09.1632 vor Feldmarschall Hom bedingungslos kapitulieren. Für die Stadt waren jetzt völlige Entwaffnung und 40.000 Gulden als "Brandschatzsumme" die ersten Forderungen, die der Rat der Stadt nur durch Anleihen in Straßburg und anderen Reichsstädten sowie den Juden der Umgebung aufbringen konnte. Es war der Beginn einer furchtbaren Leidenszeit für die Offenburger, die bis zum Jahre 1635 dauern sollte. 800 Soldaten wollten versorgt werden, die in der Stadt "mehr türkisch als christlich" hausten, ihre Zechen nicht bezahlten und die Schränke und Keller ihrer "Gastgeber" leer plünderten. Ab 1637 wurde Oberst von Schauenburg für die letzten elf Jahre bis zum Ende des Krieges Stadtkommandant der Freien Reichsstadt Offenburg. Er unternahm alles, um die Stadt vor erneuten feindlichen Angriffen zu schützen und das Los der Bürger zu lindern, trotz der Dauereinquartierung von 500 bis 600 Mann.

Friedlich ging es in Offenburg in diesen wirren Jahren trotzdem nicht zu. 1643 musste die Stadt bei einem zweiten Eroberungsversuch des Herzogs von Weimar, der Schloss Ortenberg eingenommen hatte und acht Monate die Stadt belagerte, mit ansehen, wie das ganze Vorland der Stadt verwüstet wurde: Die umliegenden Dörfer wurden eingeäschert, alle Bäume umgehauen, die entflammten Getreidefelder konnte ein Einsatztrupp des Stadtkommandanten gerade noch löschen. Trotzdem war ein Großteil der Ernte vernichtet, nach der großen Hungersnot lebten gerade noch "123 arme Bürger" in der Stadt. Als endlich 1648 die Glocken von der hohen Pfarrkirche nach 30 grausamen Jahren den Westfälischen Frieden einläuteten, bot die Stadt ein Bild trostloser Armut. Auch das klösterliche Leben kam völlig zum Erliegen, nur noch zwei Mönche blieben zurück. Die friedliche Welt einer wohlhabenden Ackerbürgerstadt und stolzen kaiserlichen Freien Reichsstadt hatte sich vollständig verändert.

Offenburg im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 - 1697)

Für Offenburg begann nach dem Aderlass des 30-jährigen Krieges eine noch viel schlimmere Leidenszeit durch die Eroberungskriege Ludwigs XIV. (1643 - 1715). Mit seinem gut gerüsteten Heer von 450.000 Mann und modernster Waffentechnik zog er 1667 gegen Spanien, 1672 gegen Holland. Durch die Einverleibung der deutschen Freien Reichsstadt Straßburg 1681 provozierte der König zum ersten Mal sehr deutlich den Kaiser, der gerade zur Abwehr der Türkengefahr von Wien auf dem Balkan gebunden war. 1685 wurde zum Schlüsseljahr der französischen Politik: Der Anlass zu einem Eingreifen in deutsche Verhältnisse war dadurch gegeben, dass ein Bruder Ludwigs mit Liselotte von der Pfalz verheiratet war und er nach dem Aussterben der männlichen Erblinie des pfälzischen Kurfürsten Erbansprüche für seine Schwägerin daraus ableitete. Das führte zum Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 - 1697), der fatale Auswirkungen auf Offenburg haben sollte. Kaiser Leopold I., der inzwischen zusammen mit dem polnischen König Johan Sobieski und dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, dem "Türkenlouis", die Osmanen von ihrem Angriff auf Wien zurückgeschlagen hatte und jetzt gegen sie mit all seinen Armeen in Ungarn im Felde stand, erkannte die Forderungen Ludwigs XIV. nicht an. So folgte am 24.09.1688 dessen Kriegserklärung an das Reich. Der nun folgende präventive Blitzkrieg der französischen Armeen zum Selbstschutz und für "sécurité et gloire" gegen die angebliche Aggression des Kaisers traf die Reichsstädte im deutschen Südwesten völlig unvorbereitet und mit einer Wucht, die auf Hunderten von Kilometern längs des Rheins eine "terra usta" hinterließ.

Für Offenburg bedeutete dieser Vernichtungskrieg eine erneute, neunjährige Leidenszeit. Innerhalb eines Monats wurden die ganze Pfalz und das gesamte rechtsrheinische Gebiet von Heidelberg bis Freiburg französisch besetzt. Am 04.10.1688 kapitulierte Offenburg vor den Franzosen, musste 33 Kompanien Infanterie und Kavallerie über den Winter einquartieren und wurde zum militärischen Stützpunkt des französischen Heeres am mittleren Oberrhein. Im Klartext bedeutete dies für die bereits 40 Jahre zuvor im 30-jährigen Krieg beinahe ausgeblutete Stadt eine echte Katastrophe. Eine Bittschrift des Rates der Stadt an den Kaiser klagt über Plünderungen, Misshandlungen, hemmungslose Übergriffe der Soldaten und unerfüllbare Geldforderungen. Das Zeughaus wurde ausgeraubt, 18 Geschütze, 9.000 Kugeln und 150 Zentner Pulver wurden nach Straßburg geschafft, alle Gewehre der Bürger konfisziert, tausende Eichen im Stadtwald wurden gefällt. Danach wurden alle Festungsanlagen "rasiert", die Mauern, Türme und Bollwerke in die Luft gesprengt. Viele Bürger verließen aus Hunger die Stadt und irrten in den Weingärten und Feldern herum.

Der Kaiser konnte nach Absicherung der Türkenfront in Ungarn die Franzosen am Rhein zurückdrängen. Ludwig XIV. gab 1688 den Befehl zum Rückzug. Hierbei sollten durch "Entfestigung" der Städte und Flächenverwüstungen des Umlandes dem Kaiser die Stützpunkte, die Ernährungsbasis und die Winterquartiere genommen werden. Dieser Rückzug entartete 1689 zu einer erbarmungslosen Vernichtung des gesamten deutschen Südwestens. Er schockiert heute noch den Historiker durch seine bis dahin einmalige Totalität und Radikalität. Offenburg war in einer schrecklichen Weise von diesem staatlich angeordneten terroristischen Zerstörungskrieg betroffen und konnte wie Pforzheim, Mannheim, Speyer, Heidelberg und das Hambacher Schloss der völligen Zerstörung nicht entgehen. Von Bruchsal aus marschierten die Franzosen in ihrem Schreckensfeldzug langsam rheinabwärts Richtung Offenburg. Sie zerstörten dabei große Teile der fruchtbaren Landschaft, plünderten und verbrannten alle menschlichen Siedlungen und hinterließen ein von Unheil und Leid gezeichnetes Land.

Das Schreckensjahr 1689 und der Offenburger Stadtbrand

Ende Februar 1689 war endlich die französische Besatzung nach qualvollen Wintermonaten aus der Stadt abgezogen. Offenburg nahm im Sommer eine kaiserliche Schutztruppe auf, die aber schon einen Monat später dem Druck der feindlichen Übermacht weichen musste. Mitten im Wiederaufbau der Befestigungen besetzte am 18.08.1689 der französische Duc de Duras erneut die Stadt und begann sofort mit seinem vierwöchigen Zerstörungswerk. Von der ehemaligen Stätte der adlergekrönten Freien Reichsstadt Offenburg blieb nur noch ein rauchender Trümmerhaufen übrig, ein zufällig verschontes Kapuzinerkloster am südlichen Stadtrand - und irgendwo im Brandschutt unsere "tapfere Klostertür" am nördlichen Stadtrand.

Wie sich die Stadt vor der großen Zerstörungsaktion der Franzosen präsentierte, zeigt die letzte vor diesem Datum erhaltene Ansicht der "Pianta della citta di Offenburgh, cosi presentemente si trova" aus dem Jahre 1678(1).

Der Bericht über die "Entfestigung" Offenburg gerät schon den zeitgenössischen Chronisten zu einem erschütternden Horrorszenario. De Duras ließ die Stadt vier Wochen lang hemmungslos plündern. Nicht nur die private Habe der Bürger, wie Betten, Möbel, Hausrat, Weinfässer und andere Vorräte wurden hastig auf Ochsenkarren nach Straßburg verbracht. Auch 22 Kirchenglocken wurden abmontiert und wie die Altarbilder und Kirchenschätze drüben in Frankreich versilbert. Die beiden größten Glocken der Offenburger Pfarrkirche Heilig Kreuz von je über 20 Zentnern konnten von den Breisachern noch rechtzeitig an ihrer Rheinbrücke gegen andere "mißtönende Glocken" eingetauscht und so für ihr Münster gerettet werden. Mit der Konfiszierung aller Kanonen, Musketen und Munition war die Stadt wehrlos auf Gedeih und Verderb der demütigenden Willkür der siegreichen Feinde ausgeliefert.

Nach der radikalen Plünderung begann die systematische Zerstörung der Stadt durch dieselbe Mannschaft, diesmal unterstützt von den "mineurs" der Genietruppen, den Pionieren mit ihren hochwirksamen Sprengstoffen. 5.000 Bauern der umliegenden, meist schon zerstörten Dörfer wurden zwangsverpflichtet, die dreifache Stadtmauer, alle Schanzen, Stadttürme und Wälle, später auch die Brücken einzureißen und die Gräben zuzuschütten. Rathaus, Kanzlei, Andreashospital und das stattliche Zentralgebäude der Pfalz und der Laube wurden zum Teil abgerissen. Dann verteilten geschulte Spezialtruppen Stroh und Sprengstoff unter alle Häuser und Gebäude der Stadt, "eine hierzu besonders abgerichtete Bande von Mordbrennern", wie ein entsetzter Chronist vermerkt. Die Bürger mussten das zerstörerische Treiben hilflos mit ansehen und durften sich nur auf kniefälliges Bitten der Offenburger Ratsherren und Kapuzinerpatres beim Stadtkommandanten in Sicherheit bringen. Durch Fürsprache der Kapuziner beim französischen König, der zu diesem Orden besonders gute Beziehungen unterhielt, wurde das neue Kapuzinerkloster an der Südmauer der Stadt verschont und diente als einziger Zufluchtsort für Frauen, Kinder und Verwundete. Die Bürger wurden nun gewaltsam in das Kinzigtal und den Schwarzwald vertrieben und durften bei Strafandrohung ihre Stadt nicht mehr betreten. Von dort mussten sie mit ansehen, wie ihre Stadt innerhalb weniger Stunden ein Raub der Flammen wurde. Es ist erstaunlich, wie in dem nun folgenden Inferno unsere hölzerne Klostertür "heil durchhalten" konnte.

Am Samstag, dem 09.09.1689 um 16 Uhr, legten die französischen Pioniere ihr Feuer an die Lunten, die Stadt mit ihren vielen alten Fachwerkhäusern brannte in kurzer Zeit lichterloh. Die Bürger und ihre Familien sahen ihre Heimatstadt in Schutt und Asche versinken. Nach dem Erlöschen der Flammen herrschte eine schauerliche Stille, nur unterbrochen von dem donnernden Geprassel der niederstürzenden Türme und Mauern. Ein Angstschrei ging durch die Menge, als auch der schöne Turm der Pfarrkirche in Trümmer fiel.(2)

Noch unter dem schweren Schock der Ereignisse trafen sich zwei Wochen später einige Ratsherren im Rieshof in Fessenbach und zogen Bilanz in einem Bericht an den Kaiser und den Regensburger Reichstag. Darin heißt es, die Stadt sei "totaliter ruinieret und in Aschen gelegt. dass ... es der Hierosolimitanischen Zerstörung wohl gleich geschienen". Ein Schreiben der drei Ortenauer Reichsstädte an den Kaiser Leopold I. vom 28.09.1689, das 1697 im Druck erschien, enthält eine genaue Schadensbilanz, welche die völlige Zahlungsunfähigkeit der Reichsstadt gegenüber dem Reich belegen und so als Unterlage für zukünftige Friedensverhandlungen dienen sollte. Ihre materiellen Verluste beziffert die Stadt auf exakt 1.162.291 Gulden, wobei die größten Posten mit 600.000 fl. die Festungsanlagen ausmachten und 33.000 fl. auf Ratshaus und Kanzlei, sowie 32.500 fl. auf die Pfarrkirche und ihre Glocken entfielen.(3)

Zum weiteren Kriegsverlauf nur ein paar kurze Worte, Der Reichstag zu Regensburg und der deutsche Kaiser erklärten am 12.02.1690 dem französischen König den Reichskrieg, der alle deutschen Fürsten zur Waffenfolge verpflichtete mit dem Zusatz, "dass die Cron Frankreich für einen Feind nicht nur des Reiches, sondern auch der Christen zu erachten wäre, nicht anders als der Tuercke selbst". Das Oberrheingebiet wurde zurückgewonnen und vom Markgraf Ludwig Wilhelm nachhaltig gegen die Franzosen geschützt. Ludwig musste die Pfalz und Lothringen räumen und konnte nur Straßburg und das Elsass für sich behaupten. Die größten Schrecken waren mit Ende des Jahres 1689 vorbei. Die verwüsteten Gebiete erholten sich aber nur allmählich, viele Gebäude, wie in Offenburg die Pfalz und die Laube, wurden nicht wieder aufgebaut. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts hausten viele Menschen in der Stadt in Kellern und einfachen Bretterhütten. Die unermesslichen Leiden der Bevölkerung bei den französischen Plünderungen, Morden, Brandschatzungen und Schändungen fanden allmählich ihren historiografischen und literarischen Niederschlag und gingen als traumatische Erinnerungen in das kulturelle Gedächtnis der Überlebenden und der Nachwelt ein. Gerade den deutschen Zeitgenossen und ihren entgeisterten Leidensgefährten war Ludwig XIV. nicht der strahlende "roi soleil" aus Versailles, sondern der apokalyptische Reiter der Offenbarung geworden, der nach der neunten Posaune "mit Feuer, Rauch und Schwefel die Menschen vernichtet" (Joh., apoc. 9,18).

DER ORT DES FUNDSTÜCKS: DAS FRANZISKANERKLOSTER

"CLaVstro eXVsto"- "als das Kloster völlig niedergebrannt worden war":

Marte arDente: "Als die Fackel des Kriegsgottes Mars loderte". Vor dem Hintergrund des oben geschilderten Flammeninfernos der brennenden Reichsstadt Offenburg bekommt die erste Aussage auf der Inschrift unserer "tapferen Tür" eine ganz besondere Bedeutung. Die Stadt war zwar von Grund auf zerstört worden und bot ein Bild des Grauens. Aber der Überlebenswille der Bürger war trotz aller Hoffnungslosigkeit ungebrochen, und wie immer nach den Kriegen ging man an die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau der Stadt. Auch die Franziskaner werden zu ihrem Kloster zurückgekehrt sein, als die Lage es erlaubte. Vor ihnen lag die trostlose Ruinenlandschaft ihres eingeäscherten Klosters zu Füßen der gespenstisch hoch aufragenden Chorwände ihrer ehemaligen Kirche. Irgendwo in einem noch glimmenden Trümmerhaufen der niedergestürzten Westwand des Kreuzgangs entdeckten sie dabei noch heiß vom Aschenschutt und leicht angesengt die alte hölzerne Klostertür. Man zog sie heraus und stellte sie für eine mögliche spätere Wiederverwendung beiseite. Als dann die Chance eines umfassenderen Wiederaufbaus am Ende dieses fatalen Jahrhunderts genutzt wurde und dafür eine größere Eingangstür nötig wurde, landete sie wahrscheinlich bis auf Weiteres erst einmal in irgendeiner Abstellkammer. Der Schlüssel war ohnehin inzwischen im Brandschutt abhanden gekommen.

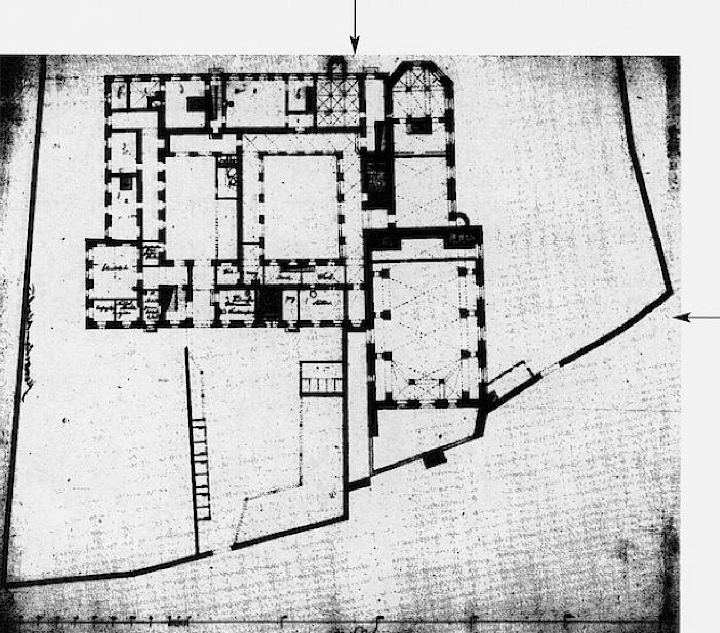

CLaVstro eXVsto: "Als das Kloster völlig ausgebrannt war": Nach der Aufhellung des zeitlichen Hintergrundes soll etwas zum ehrwürdigen Ort des Geschehens gesagt werden, an dem unsere barocke Klostertür jahrzehntelang ihren Dienst getan hat. Wenige Jahrzehnte nach der Stadtgründung im Jahre 1240 wurde in Offenburg der Wunsch laut, wie im benachbarten Straßburg ein Franziskanerkloster in der Stadt zu gründen. 1280 richtete daher der Rat der Stadt an die Ordensleitung in Mainz die Bitte, Brüder ihres Ordens nach Offenburg "für das gemeinsame Heil aller und zur Arbeit und vielfachen segensreichen Tätigkeit im Weinberg des Herrn zu versetzen." Der Bitte der Stadtväter wurde bald entsprochen, die Brüder unter ihrem Guardian erhielten ein großes Eckgrundstück an der nördlichen Stadtmauer nahe beim Straßburger Tor zugewiesen. Sie begannen unter der Anleitung eines ordenseigenen Baumeisters mit ihren Bauarbeiten an Kloster und Kirche. Als Baumaterial für ihr Kloster schenkte ihnen Altschultheiß Henricus 1284 einen "einträglichen Steinbruch in Fessenbach" beim heutigen Schuckshof, vielleicht gehörte auch ein Stück Wald dazu und ein kleiner Weinberg als Klostergut. Zahlreiche Urkunden belegen den Besitz der Franziskaner an Reben, Wald und Wiesen zwischen Kalbsbrunnen, Fessenbach und Albersbach, Orten, zu denen das Kloster noch heute Verbindungen unterhält.(4)"Bald gehörte der schlichte Bau mit dem kleinen Kirchturm zur weithin sichtbaren Horizontlinie des Stadtbildes. Über ein halbes Jahrtausend dauerte das segensreiche Wirken des Ordens des Heiligen Franziskus von Assisi in Offenburg (Abb. 3 und 4).

Die wegen ihrer seelsorgerischen Arbeit im Volk sehr beliebten Brüder entwickelten eine enge Bezichung zur Stadt: Sie betreuten die Brüder und Schwestern des "Dritten Ordens", kümmerten sich später um die Verehrung der 1335 in der Klosterkirche begrabenen Seligen Gertrudis von Ortenberg und besorgten die Begräbnisse und Totenverehrung der 1451 gegründeten Sebastian-Schützen-Bruderschaft, die in der Kirche einen eigenen Altar hatte. Die 1496 gegründete Elogiusbruderschaft der Schmiede und Wagner stellte sich ebenfalls unter den Schutz des Ordens. Auch auf kulturellem Gebiet leisteten die Franziskaner einen erheblichen Beitrag für das städtische Leben. Durch fromme Stiftungen konnte bald eine bedeutende Bibliothek aufgebaut werden, die das gesamte Wissen der Zeit repräsentierte und auch heute noch in ihrem durch die Zeiten verminderten Bestand Staunen hervorruft.(5)

Neben der am Ende des 13. Jahrhunderts in der Stadt gegründeten Pfarrschule richteten die Offenburger Minoriten nach dem Vorbild der Jesuitenkollegien der Nachbarschaft auf Drängen der Stadt in ihrem Kloster 1660 ein lateinisches Gymnasium ein. In diesem Zusammenhang dürfte bei den hierfür nötigen baulichen Veränderungen auch unsere Holztür eingebaut worden sein, als neuer Eingang zum "Gym(nasium) F. F. Min. Convent(ualium)". Drei Brüder wurden als "professores" von der Stadt bezahlt. Die sechsklassige Schule leitete ein Ordengeistlicher als Präfekt, finanziert von der St. Andreasstiftung durch Geld und Naturalien. Die Schulaufsicht nahmen die Schulherren wahr, eine Kommission aus Schultheiß, Stadtschreiber, Pfarrer und Ratsherren. Noch 1684 wurde eine zweijährige philosophische Klasse unter dem Offenburger Franziskanerprofessor Joachim Stübler eingerichtet(6).

Bekannt weit über die Grenzen der Stadt hinaus wurde die Schule durch die Theateraufführungen der Minoritenschüler, die im Herbst am Ende des Schuljahres in lateinischer Sprache stattfanden und neben dem Kloster im "Komödienhaus" unmittelbar südlich des Klosters aufgeführt wurden. Vorbild waren die Darbietungen des 1538 von Johannes Sturm gegründeten protestantischen Gymnasiums in Straßburg zu der Zeit der jährlichen Johannesmesse. Die Zuschauer erhielten gedruckte Programmzettel mit Prolog und deutscher Inhaltsangabe. Auch der Magistrat, der einen Teil der Unkosten übernahm, besuchte diese "Herbstkomödien". Der Andrang auch von außerhalb Offenburgs war so groß, dass die Aufführungen wiederholt werden mussten. Themen aus dem Alten und Neuen Testament und der deutschen Geschichte wurden dramatisiert und sollten trotz des moralisch-pädagogischen Untertons die Zuschauer spannend unterhalten. Anschließend wurde die "studierende Jugend des Gymnasii F. F. Min. S. Francisci Cornvent" auf Kosten der Stadt in der "Laube" bewirtet, bevor sie ihre Jahreszeugnisse erhielt.

Weil es dabei oft allzu lustig herging, erhielten einige übermütige Schüler "keine Zeugnisse ihrer Studien". Von 1675 ist die letzte Herbstkomödie vor dem Brand von 1689 erhalten. Die Kenntnis der lateinischen Sprache muss in dieser Zeit also durch die Lehrer und Schüler des Franziskanergymnasiums eine breite Basis erhalten haben(7).

Auch die städtische Offenburger Lateinschule mit ihren vier Jahresklassen brachte jährlich viele Absolventen hervor, die die alte Sprache nicht nur lesen und übersetzen, sondern auch geläufig sprechen konnten. Bereits 1275 wurde ein "rector puerorum", der an der Pfarrschule Latein und Choralgesang unterrichtet hat, in Offenburg erwähnt. Aus ihr ging später die Lateinschule am Ölberg hervor, die der in Breisach geborene Humanist Gervasius Saupher ab 1514 im Sinne der neuzeitlichen Erziehungsgrundsätze des Schlettstätter Pädagogen Jakob Wimpheling leitete, des bedeutendsten Pädagogen seiner Zeit und großen Anregers des aufbrechenden Humanismus am Oberrhein. Dem "lateinischen Schulmeister", der neben freiem Wohnen mit 10O Gulden und Holz, Wein und Korn bezahlt wurde, war zur Unterstützung für das Internat ein "Provisor" beigegeben. Der Unterricht begann um 5 Uhr mit dem "veni, sancte spiritus", Unterrichtssprache war, bis auf die Unterklassen, Latein.

In dies breite Offenburger Umfeld eines lebendigen Lateins als Konversations- und Gelehrtensprache ist unsere barocklateinische Inschrift einzuordnen, hier muss die Suche nach dem gelehrten Humanisten ansetzen, der zu dieser komplizierten lateinischen Sprachgestaltung mit einer souverän eingebauten Zahlenverschlüsselung in der Lage war.

WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNGEN ZUR KLOSTERTÜR

Nachdem der historische, geistige und lokale Hintergrund für die Existenzbedingung der "tapferen Tür" und seiner geheimnisträchtigen Inschriften abgesteckt ist, sollen nun die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt werden, die in jüngster Zeit angestellt wurden. Es handelt sich dabei zunächst um Materialuntersuchungen zur Altersbestimmung des verwendeten Holzes mithilfe der Dendrochronologie und die stilepochenmäßige Einordnung des eisernen Türschlosses. Danach wird das Ensemble der Inschriften durch bildoptische Verfahren unter die Lupe genommen werden, ehe eine kritisch philologische Analyse die lateinischen Aufschriften in ihrer Struktur, Entstehung und Bedeutung untersucht.

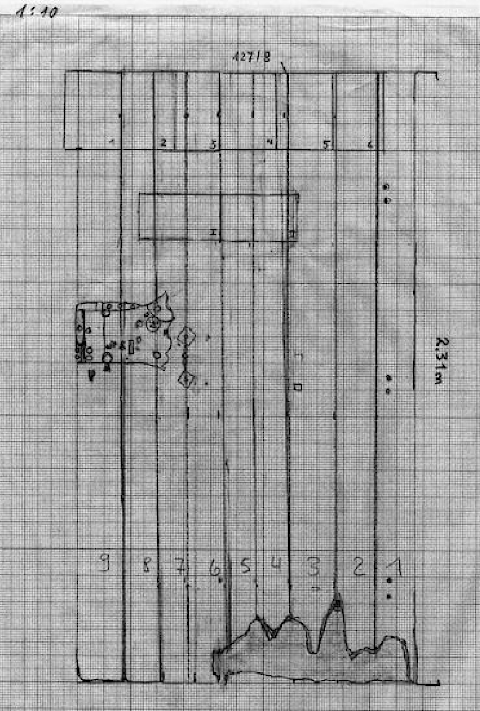

Eine alte Holztüre: Die genaue Datierung aus den Baumringen

Der Erhaltungszustand der ehemaligen Klostertür ist für ihr hohes Alter außerordentlich gut. Lediglich eine daumennagelgroße rechteckige Flickstelle rechts in Schulterhöhe und ca. zwei Dutzend Nagellöcher zeigen Spuren der Benutzung (z.B. für Zettelanschläge), zwischen dritter und vierter Bohle von links klafft ein bleistiftbreiter Riss. Die Archäologie, die ja oft die Befunde, die sie untersucht, zerstört, hat bei den hier angewandten Methoden keinerlei Veränderungen an ihrem Objekt vorgenommen - und ist dabei trotzdem zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Das gilt sowohl für die Holzalterbestimmung als auch für alle bildoptischen Methoden(8).

Die Dendrochronologie ist eine seit Jahren bewährte Methode zur Altersdatierung von Holzmaterialien aufgrund der individuellen Abfolge von Jahresringen eines Baumstammes. Sie beruht darauf, dass in unseren gemäßigten Klimazonen jeder Baum alljährlich im Frühjahrs- und Sommerwachstum einen neuen Ring ansetzt, der an seiner entsprechenden Position in jedem Stück des verarbeiteten Holzes erkennbar ist. Diese Jahresringe sind in niederschlagsarmen und kalten Jahren schmaler, unter wärmeren und feuchteren Wetterverhältnissen breiter. Nun lässt sich aber nicht nur das "persönliche biologische Alter" eines Baumes bestimmen, sondern langfristig auch die historische Zeit seines Gewachsenseins: Durch sorgfältige nichtinvasive Abnahmen vor Ort oder einige zigarrengroße Proben mittels eines Spezialbohrers wird das Jahresringmuster erfasst und mithilfe eines Computers mit einer im Laufe der Jahre aufgestellten Referenzkurve verglichen, die als Bezugsgröße für eine zeitlich genaue Einordnung dient. Durch die inzwischen in großer Zahl vorliegenden Messungen hat sich eine weit über die Römerzeit in ferne Vergangenheiten zurückreichende Standardchronologie entwickelt. Die entnommene oder auf andere Weise erfasste Probe wird in ihrer individuellen Abfolge der Baumringe nach ihrem Muster auf der Skala "abgefragt" und in einem Kurvendiagramm dargestellt. Jede Jahresringabfolge ist so individuell und unverwechselbar, dass sie der Genauigkeit eines Fingerabdrucks entspricht und die Genauigkeit der zeitlichen Fixdatierung mit einer Standardabweichung von nur zehn Jahren plus / minus hat.

In unserem Falle wurden ohne Bohrungen Proben aller vier Holzplanken (Tanne / Fichte) präpariert und ausgemessen. Dabei ergaben sich als Dendrodaten an den ersten drei Planken mit jeweils 77 messbaren Jahresringen Werte, die sich auf das Jahr 1550, 1559 und 1569 zurück datieren lassen. Hier, wie bei der vierten gemessenen Planke, fehlte allerdings die für eine exakte jahrgenaue zeitliche Einordnung notwendige Waldkante. Von der vierten Planke wurden 80 Jahrringe ebenfalls auf das Jahr 1569 dendrochronologisch zurückdatiert.

B. Lohrum konnte nach Auswertung obiger Daten und der Einschätzung vor Ort die Fällung des für unsere Klostertür verwendeten Holzes auf die Zeitspanne um 1581 plus / minus 10 Jahre eingrenzen. Damit steht ein archäologisch einigermaßen genaues Datum für die historische Einordnung fest, es ist somit auch erwiesen, dass wir es hier nicht mit der ersten Klostertür des Franziskanerklosters zu tun haben.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Handwerkermönche des Klosters mit ihrem im Winter 1581(+ / -10) gefälltem Fichtenholz aus ihrem Wald am Fessenbacher Steinbruch ca. 80 Jahre später die Tür selbst hergestellt haben. Das schlichte Holz der Tür entspricht gut dem franziskanischen Ideal apostolischer Armut. Die Klosterpforte hat dann wahrscheinlich nicht mehr als eine Generation ihren Dienst getan, ehe sie den Brand überdauerte. Tatsächlich ist die Tür auch heute noch nach über 400 Jahren bis auf kleine Kerben und Nageleinschläge in einem hervorragenden Erhaltungszustand ohne größere Materialschäden oder Wurmfraß.

Das Türschloss: Eine stilistische Einordnung

Das in die Mitte der linken Seite der Tür mit acht großen Nieten eingearbeitete große Eisenschloss ist ohne irgendwelche Schäden noch vollständig erhalten(9). Rechts daneben diente ein handgroßer Türgriff zum Aufziehen dieser einzigen Außentür des Franziskanerklosters (Abb. 5). Das Schnappschloss wäre sicher noch voll funktionstüchtig, wenn nicht der Schlüssel irgendwo im Brandschutt von 1689 verloren gegangen wäre. Ein zweiter passender Schlüssel konnte im gesamten Klosterbereich nicht aufgefunden werden. Voll funktionsfähig aber ist ein barock verziertes ähnliches, aber etwas längeres Schnappschloss mit sehr starker Federspannung und noch vorhandenem Schlüssel, das ganz in der Nähe zu unserem Untersuchungsobjekt den Zugang zur unteren Sakristei der Hauptkirche versperrt(10).

Das vorliegende recht groß dimensionierte Schloss passt stilistisch gut zu der durch die dendrochronologische Methode ermittelten Datierung der Tür. Es ist aus geschmiedeten und nicht gewalzten Blechen gefertigt. Das spricht dafür, dass es sich um ein unmittelbar bei der Herstellung eingebautes Original und nicht um eine Nachschöpfung des 19. Jahrhunderts handelt. Auf der Vorderseite war ursprünglich die für diesen Typ übliche Schlüssellochführung aufgenietet, die Nietlöcher sind noch gut zu erkennen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Mitglieder der dem Kloster angeschlossenen Elogius-Bruderschaft der Schmiede und Schlosser das stabile Eisenschloss und die übrigen Türbeschläge in ihrer Offenburger Werkstatt angefertigt haben.

Der Riegel des Schnappschlosses bleibt beweglich und wird ständig von einer Feder nach vorn gedrückt. Steckt man den Schlüssel ins Schloss und dreht ihn, drückt der Schlüsselbart gegen einen Haken am Riegel, den sog. Angriff, und schiebt ihn zurück. Diese Konstruktion ist sehr altertümlich und hat den Nachteil, dass das Schloss nur solange geöffnet bleibt, solange der Schlüssel im Schloss steckt. Außerdem lässt sich ein beweglicher Riegel von Eindringlingen wesentlich leichter öffnen als ein feststehender.

Das Schloss hat die Form eines Fischschwanzes und ist in seiner Form, den erkennbaren Einzelheiten der Materialbearbeitung und dem beschriebenen Schließmechanismus typisch für Schlösser des süddeutschen und österreichischen 16. Jahrhunderts. Nach Einschätzung der Experten handelt es sich um ein spätgotisches Türschloss und ordnet sich nahtlos in die Zeitbestimmung durch die unabhängig davon durchgeführte Dendrodatierung ein.

Die Schriftzeichen: Eine bildoptische Durchleuchtung

Die Tür ist somit durch die Methode der dendrochronologischen Archäometrie und die epochenmäßige Stilanalyse des Schlosses und seines Schließmechanismus historisch einigermaßen sicher eingeordnet. Was aber ihre eigentliche Bedeutung ausmacht, ist nicht das Material und Alter des verwendeten Fichtenholzes oder das wertvolle Eisen des geschmiedeten Türschlosses, sondern das Ensemble der aufgemalten Inschriften und Zeichen und deren restauratorische und philologische Interpretation. Beleuchtungstechniken mit verschiedenen optischen Mitteln sollten etwas über Art und Alter der Zeichen herausfinden(11). Auch wurden zum ersten Mal alle Maße der Tür für eine Gesamtdokumentation genau erfasst. Dazu wurde die Tür, offensichtlich seit sehr langer Zeit zum ersten Mal, von der Wand abgenommen und nach allen Seiten gewendet.

Die alte Klostertür besteht aus neun mit Maßen von 11,5 bis 17,5 cm sehr unterschiedlich breiten Weichholzdielen in einer durchschnittlichen Stärke von 5 cm. Auf der Rückseite dienen drei dünnere Querriegel zur Stabilisierung. Die Tür hat eine Höhe von 231 cm und eine Breite von 127 / 128 cm. Die gesamte rechte Seite der Tür ist unten in vier wellenförmigen Ausbuchtungen bis auf eine Höhe von bis zu 30 cm ausgebrannt, Holzkohlereste wurden zur Probe entnommen. Dieser ausgefranste untere Türteil wurde später durch eine breite Bohle von hinten wieder ausgebessert, insgesamt scheint die untere Türkante durch Feuer und Wasser etwas verkürzt (Abb. 7). Es handelt sich von der Konstruktion her in jedem Falle um eine "Rammtür", d. h. um eine einbruchssichere Außentür.

Die nach der Vermessung vorgenommene Untersuchung und Befunderhebung unter Zuhilfenahme von diversen Beleuchtungskörpern und digitalen Auf- und Streiflichtaufnahmen erbrachte für alle Beteiligten erstaunliche Ergebnisse. So konnte unter der Kopflupe sowohl makro- als auch mikroskopisch festgestellt werden, dass unter der jetzt für den Beobachter lesbaren Inschrift eine zweite vorhanden ist, die z.T. mit einer dunklen, fast schwarzen kastenförmigen Grundierung übermalt wurde, z.T. aber noch sichtbar und lesbar ist. Beide Inschriften sind in lateinischer Sprache abgefasst, wobei Großbuchstaben und Kleinbuchstaben sich abwechseln. Die übermalte kleinere Aufschrift ist ockerfarben, die obere, komplett lesbare weißlich in den Kleinbuchstaben und rot in den Großbuchstaben.

Mit Mischlicht, d.h. Streif- und Auflicht mittels Kunst- und Tageslichtleuchten, wurde in unterschiedlicher Weise der unteren lateinischen Türaufschrift nachgegangen. Es wurden am Objekt selbst keine Veränderungen, Eingriffe oder Benetzungen jeder Art vorgenommen, auch auf eine Oberflächenreinigung wurde verzichtet. Während durch das Streiflicht der Oberflächenduktus der älteren Aufschrift gut nachvollziehbar wurde, konnten durch das Auflicht später zurückgebliebene Rückstände von Reinigungsversuchen, nämlich Schlieren, nachgewiesen werden. Alle Ergebnisse wurden auf Transparentpapiere, bzw. auf Kartierungsfolien übertragen und bilden einen Teil der abschließenden Gesamtdokumentation.

Auf zwei weitere Folien wurden bisher nicht beachtete oder nicht erkennbare Spuren einer weiteren Aufschrift eingezeichnet. Hierbei könnte es sich um eine Art rund angeordnetes Medaillon oder ein schrifthaliges Emblem handeln. Erst Vergleiche mit ähnlichen Türaufzeichnungen dürften hier eine eindeutige Zuordnung möglich machen (Abb. 6).

Die untere, übermalte Inschrift steht ganz oben auf der Tür und erscheint einheitlich in einem gebrochenen weißlichen Gelb. Hingemalt wurde sie wahrscheinlich mit einem alten handgebundenen Künstlerpinsel in Öltempera und wurde mit Ei, Zinkweiß und natürlichen Erzen pigmentiert. Die Buchstaben sind ungleichmäßig im Schrifttyp, alle Wörter, auch die nicht datierenden, beginnen mit Großbuchstaben, wobei die inneren Großbuchsiaben M(=1000), D(=500), C(=100), L(=50), V(=5) und I(=1) lateinische Zahlen verschlüsseln. Sechs Wörter der insgesamt zwölf Wörter umfassenden Inschrift stehen in der ersten Reihe und sind ganz oben auf der Tür noch gut lesbar, die weiteren fünf in der zweiten Zeile verschwinden etwas verblasst unter der oberen Inschrift und deren schwarzer Kastenübermalung. Man kann sie bei entsprechender Beleuchtung entziffern, wobei die vier i-Punkte noch in alter Frische leuchten und wie kleine Kinderköpfe über die Mauer der Übermalung schauen. Durch die zentrierte Anordnung einer langen oberen und einer kurzen unteren Aufmalung ergibt sich eine feine künstlerische Symmetrie.

Bei dieser unteren Inschrift handelt sich wahrscheinlich um eine unregelmäßig mit Hand aufgemalte Barockinschrift des 17. Jahrhunderts.

Die obere übermalende Inschrift in der dritten und vierten Reihe darunter erscheint dagegen von vorneherein etwas schablonenhaft. Die kleinen Buchstaben zeigen ein helleres Weiß als die untere übermalte, alle (zählenden) Großbuchstaben sind, wahrscheinlich mit Eisenoxyd, rot hervor gehoben. Die Buchstaben sind äußerst gleichmäßig und akkurat in Ölfarbe und synthetischen Beimischungen mit einem festen Rundpinsel gesetzt. Ungewöhnlich sind zwei Interpunktierungen: ein Komma vor dem drittletzten Wort und ein Schlusspunkt hinter dem letzten. Die obere und die untere Zeile sind gleichlang (gemacht worden!), was den Eindruck eines zentrierten modernen Blocksatzes ergibt. Sie stellt keine wortwörtliche Wiederholung der unteren Aufschrift dar, sondern weicht von ihr an drei Stellen geringfügig, aber mit einer anderen Sinnnuance ab.

Die zweite Inschrift ist neueren Datums. In welcher Absicht sie hinzugefügt wurde, ohne die alte vollständig zu entfernen, und wer die beiden Verfasser waren - darüber kann nur spekuliert werden. Auffällig ist, dass die helle kleine Buchentafel, die in der Mitte der alten Klostertür an einem Nagel hängt, die alte Inschrift zitiert und übersetzt, und nur diese Doppelfassung in allen Veröffentlichungen auftaucht, ohne dass die deutlicher ins Auge springende neuere Fassung überhaupt wahrgenommen wird.

Die Buchentafel zitiert die untere, alte Inschrift. Wahrscheinlich ist sie mit einem Brennkolben eingebrannt und weist schwärzliche Klein- und rote Großbuchstaben auf, die das Rot der oberen Inschrift imitieren. Die deutsche Übersetzung ist klein mit einer Art Kursive darunter geschrieben worden, die Tafel an den vier Seiten nach außen hin abgeflacht und mit einer kunsthandwerklichen Perlenrahmung eingefasst (Abb. 10).

Die Buchentafel verdeckt in Augenhöhe ein weiteres Schriftensemble, das erst jetzt im fluoreszierenden Licht sichtbar wurde. Da es weggerieben wurde, sind nur spärliche Buchstabenfragmente und Zeichen im fluoreszierenden Licht auszumachen. Deren Deutung dürfte im Zusammenhang mit dem im Jahr 1660 begründeten jesuitischen Minoritengymnasium zu finden sein, dessen Neueröffnung auch die Anfertigung einer neuen Klosterpforte erforderlich machte.

DIE LATEINISCHE INSCHRIFT: Eine kritische philologische Analyse

Diese älteste erhaltene Holztüre Offenburgs ist dadurch so einzigartig, dass sie in einer zweifachen, zweizeiligen Inschrift ihr Überlebensjahr, durch Zahlenbuchstaben verschlüsselt, genau datiert, wobei sie in der ersten Person von sich selbst in der Zeit des Stadtbrandes von Offenburg 1689 spricht. Unter der jetzt sichtbaren Inschrift, die offenbar für die Nachwelt Gültigkeit bekommen sollte, verbirgt sich eine nicht ganz gelöschte ältere Fassung in einer leicht abgeänderten Form. In der Sprache eines Handschriftenkontextes handelt es sich also um ein Palimpsest, die Wiederverwendung einer bereits beschriebenen, noch erkennbaren Unterlage. Als Grund für die Neunutzung durch einen späteren Verfasser liegt auch hier die Einschätzung zugrunde, dass die ältere Fassung hinfällig und wertlos und die Unterlage damit besser zu nutzen sei.

Marte arDente CLaVstroe XVsto

tVta ser Vata f VI, et fort Is perftItI.

Schon bei dieser computerangepassten Wiedergabe der Hauptinschrift ergibt sich bei einer ersten epigrafischen Analyse, dass an ihr einiges nicht stimmt. Bei der Übertragung stellte sich heraus, dass der Verfasser seinen scheinbar so sauber zentrierten Blocksatz künstlich erzwungen hat: Elf Buchstabenabstände der zweiten Zeile wurden verkürzt, die Wörter somit zusammengezogen. Neben diesem Verstoß gegen die epigrafische Ästhetik wirkt sein grammatikalischer Fehler fast peinlich: Bei der lateinischen Hauptaussage "servatafui", soll heißen: "servata sum" = "ich bin gerettet worden" schreibt er falsch "ich bin gerettet ich bin gewesen" und versäumt dabei sogar die nötige Worttrennung. Völlig verfehlt ist seine Zeichensetzung. Erstens schließt weder eine Inschrift noch eine Überschrift mit einem Punkt, zweitens ist das Komma vor dem drittletzten Wort deplatziert: Nur im Deutschen gilt die Regel, dass auch zwei durch "und" verbundene Hauptsätze durch Kommata zu trennen sind. Das Lateinische dagegen kennt überhaupt keine Zeichensetzung. Ebenfalls peinlich ist die Verschreibung im letzen Wort: Statt "perstItI" = "ich habe durchgehalten", liest man "perftItI", was überhaupt keinen Sinn ergibt.

Der epigrafischen soll eine grammatikalisch syntaktische Analyse der barocklateinischen Türinschrift folgen. Die Aufschrift ist in ihrem klaren Satzaufbau überzeugend formuliert, gerade wenn man die enormen Schwierigkeiten einer Zahlenverschlüsselung bedenkt. Sie besteht aus den beiden Hauptisätzen der zweiten Zeile mit zwei vorgeschalteten Partizipialkonstruktionen in der ersten Zeile. "Marte arDente" ist ein A. m. P., ein Ablativ mit Prädikativum (vulgo "ablativus absolutus" oder abl.abs.), wobei dies Partizip ein Partizip der Gleichzeitigkeit im Präsens aktiv ist, also "indem / während / als / obwohl der Krieg = Mars brannte / flammte / loderte".

Der zweite A. m. P. "CLaVstro eXVsto" enthält als prädikatives Partizip das perfektische Partizip der Vorzeitigkeit im Passiv, also "nachdem / als / obwohl das Kloster völlig (= ex) ausgebrannt / eingeäschert worden war". Die erste prädikative Partizipialkonstruktion beschreibt einen gleichzeitigen Zustand, den Brand der Stadt, die zweite eine abgeschlossene Handlung in ihrem Resultat, die Einäscherung des Franziskanerklosters.

Nach diesen beiden historischen Lage- und Standortbestimmungen folgt die schlichte zweifache Ich-Aussage der Tür in der ersten Person Singular: "tVta serVatafVI" "ich bin sicher gerettet / erhalten / bewahrt worden". Das ist ein befreites Aufatmen nach einem schrecklichen, überlebten Geschehen und steht in der Tempusform des resultativen Perfekts, welches das Ergebnis einer abgeschlossenen Handlung wertend feststellt. "tuta" ist ein prädikatives Zustandsattribut zum erzählenden Subjekt, das dessen körperlichen und seelischen Zustand beschreibt. Die zweite Ich-Aussage et "fortIs perftiti" "ich habe tapfer durch / standgehalten", steht im konstatierenden Perfekt, welches eine abgeschlossene Handlung bezeichnet, die beurteilt wird. Auch hier ist "fortis" nicht Adverb, sondern Prädikativum.

Die syntaktische Gesamtaussage folgt guter lateinischer Tradition. Wie es die Schüler schon in ihrer lateinischen Anfangslektüre bei Cäsar in fast jedem Kapitel des Gallischen Krieges lernen, wird das Vorgeschehen, auf ein oder zwei ablativische Partizipialkonstruktionen verkürzt, vorangestellt, ehe dann die Schilderung der Haupthandlungen im perfektischen Erzähltempus folgt.

Für die spätere deutsche Übersetzung gilt es noch, ein verstecktes Stilmittel des Satzes zu beachten, die rhetorische Stellungsfigur des Chiasmus. Dabei sind vierteilige Satzglieder x-artig (lateinisch X = griechisch Chi, das X geschrieben wird) einander zugeordnet, hier

Marte arDente zu et fortIs perstItI

CLaVstro eXVsto zu tvta serVata fVi.

Die Zahlenverschlüsselung: Das Chronogramm

Das sprachlich Faszinierende an der Klostertür ist nicht nur die sprachliche Aussage ihrer Worte, obwohl sie allein schon dadurch zu einem historisch bemerkenswerten literarischen Zeitzeugnis wird, sondern die darin enthaltene hochkomplexe und außerordentlich gut gelungene Verschlüsselung der Jahreszahlen. Jeder, der sich einmal darin versucht hat, wird diesem Meisterwerk der Sprache, der Mathematik und der Kombinationslogik höchsten Respekt erweisen müssen(12).

Ein Chronogramm ist, laut Wikipedia, "ein Satz oder eine Inschrift, meist in lateinischer Sprache, bei der alle darin vorkommenden Buchstaben, die zugleich römische Zahlensymbole sind (I, V, X, L, C, D, M), zusammengezählt die Jahreszahl des Ereignisses ergeben, auf das sich der Text des Chronogramms bezieht. Die Zahlen sind hierbei meist hervorgehoben, etwa durch Großbuchstaben oder Vergoldung. Im 'reinen Chronoeramm' enthält jedes Wort ein Zahlzeichen, im 'natürlichen Chronogramm' sind die Zahlzeichen in der richtigen Jahreszahlenfolge enthalten ... Ein Chronogramm, dessen Text dem Versmaß des Distichons folgt, heißt Chronodistichon."

Chronogramme kamen in der Barockzeit groß in Mode, besonders in Süddeutschland und der österreichischen Monarchie. Sie finden sich als Widmungsinschriften auf Epitaphen, an Kirchenportalen, in Büchern und auf Kirchenglocken. Bei den Römern gibt es Chronogramme schon deshalb nicht, weil sie keine Datierung auf ein absolutes Nulldatum kannten, wie wir mit Christi Geburt, sondern nach den auf dem Kapitol aufgestellten Amtstafeln eponymer Jahreskonsuln datierten ("ab urbe condita" ist ein literarisches Konstrukt).

Ein schönes Beispiel für ein Chronogramm steht auf der Glocke "die alte Pummerin" des Wiener St. Stephansdoms, die aus bei der Belagerung Wiens 1683 erbeuteten türkischen Kanonen 1711 gegossen wurde und somit in unseren historischen Kontext passt:

fVsa eX praeDa TVrCorVM Urbe eXsangVI

hostIs potentIa fortIter sVperata IVbILante

"Gegossen bin ich aus der Beute der Türken, als die ausgeblutete Stadt nach tapferer Überwindung der feindlichen Macht jubilierte" im Jahre 1711(13).

Aus unserer Nachbarschaft sei ein kurzes Chronogramm aus Gengenbach zitiert, das ebenfall in die besprochene Zeit fällt. Eine Urkunde zum 1694 erbauten und 1898 renovierten St. Josef-Chörle in der Stadtkirche St. Marien schließt mit den Worten:

fVIsta qVI LegIs paCem opta

VIVIs atqVe DefVnCtIs

"... der du hier liest: Wünsche den Lebenden und den Toten Frieden"(14).

Unser Chronogramm wirkt allein schon durch die gleichmäßig angeordnete Verteilung der Zahlbuchstaben im Text wie aus einem Guss. Vom Gesamteindruck eher schlicht ist es aber in seiner präzisen Prägnanz und formalen Reduktion auf das Wesentliche der Aussage als ein großer Wurf zu bezeichnen. Es überzeugt nicht nur durch seine einzigartige Knappheit, sondern entwickelt als "natürliches Chronogramm" per definitionem auch gekonnt die Datierung durch die Zahlenbuchstaben bis auf eine Ausnahme in einer konsequenten Reihenfolge von der größeren bis zur kleineren Zahl. Das setzt großes formales Können im Spiel mit den Wörtern und lange Zahlenknobelei voraus. Eine noch größere Meisterschaft zeigt sich darin, dass die Platzierung der Zahlenbuchstaben parallel zur Abfolge des damaligen Geschehens abläuft.

Hier ist die Aufschlüsselung der späteren Inschrift (links) im Vergleich mit der älteren (rechts):

| Marte | = 1000 | Marte | = 1000 |

| arDente | = 500 | arDente | = 500 |

| CLaVstro | = 100 | CLaVstro | = 100 |

| 50 | 50 | ||

| 5 | 5 | ||

| eXVsto | =10 | perVsto | = 5 |

| 5 | |||

| tVta | = 5 | Vna | = 5 |

| serVata | = 5 | VetVsta | = 5 |

| fVI | = 5 | 5 | |

| = 1 | serVata | = 5 | |

| et | fVI | = 5 | |

| fortIs | = 1 | 1 | |

| et | |||

| perstItI | = 1 | fortIs | = 1 |

| 1 | perstItI | = 1 | |

| 1 | |||

| ________ | ________ | ||

| 1689 | 1689 |

Zum Mitrechnen sei anzumerken, dass im Lateinischen U und V identisch sind. Der Vergleich beider Inschriften an dieser Stelle zeigt, dass der erste Verfasser elf Worte für seine Aussage braucht, der zweite nur 10. Unterschiede gibt es beim Perfektpartizip vsto (verbrannt): Der erste schreibt pervsto (per = durch, d. h. durch und durch verbrannt) und gewinnt damit ein V(= 5), der zweite wählt exvsto (ex = aus, d. h. völlig verbrannt) und erhält ein X (= 10) und ein V (= 5). Das dem ersten Verfasser so "entgangene" X muss er an anderer Stelle auffüllen: Er wählt durch eine andere Attributierung zur erzählenden Tür zweimal das V: Statt tVta (= sicher) setzt er Vna VetVsta (= ich als einzige, ich altehrwürdige). Statt der Freude über die sichere Rettung werden deren Einzigartigkeit und das ehrwürdige Alter hervorgehoben. Was den besseren Sinn ergibt, muss die Nachwelt entscheiden. Eleganter ist die zweite Lösung, altehrwürdig kann die hölzerne Klosterpforte nach unserem (dendrochronologischen) Ermessen aber nicht gewesen sein, für den Augenschein des ersten Verfassers nach den Brandeinwirkungen vielleicht aber schon.

Gedanken über die Verfasser der Inschrift

Wer im Kloster war zur Abfassung eines mathematisch höchst komplexen und sowohl historisch als auch sprachlich perfekt zusammenpassenden Chronogramms in der Lage? Wer wollte das Überleben der "tapferen Tür" dokumentieren? Neben all den lateinkundigen Gebildeten der Stadt kommen natürlich in ganz besonderer Weise die "professores rhetorices" unter den Minderen Brüdern des Franziskanergymnasiums infrage. Einige hatten ja schon als gelehrte Schulmänner lateinische Komödien verfasst und zum Schuljahresende mit der "ingenua et studiosa iuventus Gymnasii" vor den Ratsherren der Stadt mit riesigem Erfolg zur Aufführung gebracht! Nicht nur für das eigene Offenburger Komödienhaus hatten sie übrigens getextet und die Zwischenaktchöre komponiert, sondern, sozusagen als Amtshilfe, auch für ihre Barfüßerbrüder im Franziskanerkloster in Thann im Südelsass(15).

Von diesen sogenannten "Herbstkomödien" haben sich tausende in den Bibliotheken des Landes erhalten und sind, z. T. nur als Theaterzettel oder Summarien, in viele Sammlungen verstreut der Forschung verfügbar. Uns sollen davon nur zwei interessieren, eine aus Offenburg, eine andere aus Thann. Die letzte Herbstaufführung des Offenburger Franziskanergymanasiums 13 Jahre vor dem Stadtbrand von 1689 fand am Ende des Schuljahres 1675 im hiesigen Komödienhaus statt.

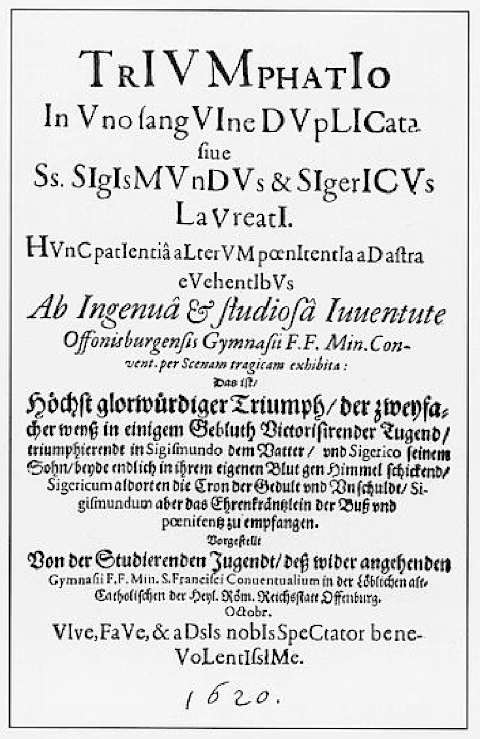

Im "Doppeltriumph der Tugenden Sigismunds und des Sigericus" von 1675 soll in historisch moralisierender Weise Kaiser Sigismunds und seines Sohnes Sigericus Duldsamkeit und Bußfertigkeit verherrlicht werden. Der Theaterzettel dieses Dramas liegt in der badischen Staatsbibliothek und sei hier in Reproduktion wiedergegeben (Abb. 8). Von großem Interesse für uns scheint mir dabei die fünffache, teils lateinische, teils deutsche Jahresverschlüsselung durch den Autor zu sein. Die jeweilige deutsche Übersetzung der folgenden Titel ist unten auf dem Theaterzettel der folgenden Abbildung abzulesen, allerdings im barocken Deutsch des 17. Jahrkunderts.

Das Titelblatt

Hier heißt es in den ersten beiden Zeilen:

TRIVMPHATIO

In Vno sang VIne DVpLICata

In Vno sang VIne DVpLICata

Das ergibt als Jahreszahl 1675.

Die dritte und vierte Zeile lautet:

Ss. SIgIsMVndVs & SIgerICVs

LaureatI.

LaureatI.

und ergibt als Jahresangabe ebenfalls 1675.

Die fünfte und sechste Zeile enthalten eine dritte Jahresangabe:

HVnC patIentIa aLterVM poenItentIa aD astra

eVehentIbVs

eVehentIbVs

also auch 1675 (das zweite "i" von patientia wurde im Theaterzettel versehentlich nicht als großer Zahlbuchstaben gedruckt). Als Willkommen an die Zuschauer schreibt die "edel und frei geborene studentische Jugend des Offenburger Franziskanergymnasiums" folgenden, Zahlen verschlüsselnden lateinischen Gruß:

VIVe, FaVe, & aDsIs nobIs SpeCtator beneVoLentIssIMe.

"Lebe, sei uns hold und steh uns bei, höchst wohlwollender Zuschauer." Eingebaut ist erneut die Zahl des Schuljahrs 1675.

Doch damit nicht genug der barocken Lust an der Zahlenverschlüsselung! Der gelehrte lateinische Rhetorikprofessor des Franziskanerklosters zeigt uns sein Können auch anhand der deutschen Sprache. Am Schluss der Inhaltsangabe lesen wir:

"Im Jahr Deß HeILs eIn taVsenD SeChs HVnDert FVnff Vnd SIbenzIg"

Damit ist in deutschen Worten und in lateinischen Zahlen das Jahr 1675 angegeben, also insgesamt fünfmal ein inhärentes Datum fixiert. Umso erstaunlicher ist es, dass der spätere Bibliothekar in der badischen Bibliothek unten auf dem Blatt mit Tinte das Jahr 1620 (!} vermerkt, unter dem es auch dort noch geführt wird (siehe Abb. 9). Wer im Offenburger Gymnasium solch eine spielerische Meisterschaft allein oder mit seinen gelehrten Kollegen zu entwickeln in der Lage war, konnte sicher auch ohne Weiteres das prägnante Chronogramm unserer Klostertür entwerfen.

Alle sieben erhaltenen Offenburger Herbstkomödien führen namentlich keinen Verfasser an, aus Bescheidenheit oder um nicht von den gebildeten Bürgern der Stadt persönlich des Plagiats beschuldigt werden zu können. Im Umfeld der Theateraufführungen der Minoriten hat sich aber durch Zufall ein Hinweis erhalten, der uns bei unserer Fragestellung weiterhilft. Die Spur führt in das oberelsässische Städtchen Thann. Auch hier gab es wie in Offenburg, Villingen, Breisach, Straßburg und Colmar ein Barfüßerkloster, in dem im 17. Jahrhundert biblische Komödien, die gelehrte Patres samt Zwischenchören auf Latein verfasst hatten, erfolgreich zur öffentlichen Aufführung gebracht wurden. Eine frühe Spur führt sogar schon 150 Jahre davor zu einem Johannes Pauli (1455 - 1530 / 33), der hier in Thann als franziskanischer Guardian und Lesemeister "Schwänke" zum Besten gegeben habe. In einer Chronik des Barfüßerklosters zu Thann zum Jahre 1687, also 12 Jahre nach der letzterwähnten Offenburger Aufführung von 1675 und zwei Jahre vor dem Stadtbrand von 1689, den unsere Tür überlebt und erwähnt, heißt es:

"Den 25. September hat R. P. Maximilianus Fiegenbach, de Offonisburso, alß Professor Rhetorices, die erste Herbst Comoedi componiert und in unser Kirch exhibieren und halten lassen, mit großem Applausu und Zulauf, so wohl einheimischen, alß auswärtigen Auditoren und Zusehern."

Der Inhalt war nicht so erfreulich wie diese Information, aber wohl im pädagogischen Einvernehmen mit den katholischen Tendenzen der Thanner und Offenburger Herbstkomödien und hochaktuell. Es ging um die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich zwei Jahre zuvor. Die nächste dokumentierte Aufführung von 1690, ein Jahr nach dem Stadtbrand, hatte übrigens den Tod des Kaisers Tiberius und Caligula zum Inhalt. Als Verfasser und Regisseur wird hier auch wieder ein Offenburger genannt. In Offenburg gab es damals nur zwei Mönchsorden, die Franziskaner und die Kapuziner. Da letztere kein Gymnasium unterhielten und sich auch nicht gerade durch hohe Gelehrsamkeit auszeichneten, kommt als Autor nur ein Franziskanerbruder, am ehesten einer aus der kleinen Gruppe der lateinischen Rhetorikprofessoren infrage.

Hier möchte ich nun in Anlehnung an die berühmte Formulierung Martin Waldseemüllers weiter argumentieren, der in Anlehnung an seinen elsässischen Humanistenkollegen Matthias Ringmann (1452 - 1511) mit folgenden Worten irrtümlich Amerika seinen neuen Namen gab. 1507 schrieb er in seiner "Cosmographiae Introductio": "Nunc vero & hae partes sunt latius lustratae ... et nomen certum inventum est: quare non video cur quis jure vetet eum auctorem dicendum." "Nun aber sind diese Teilbereiche hinlänglich durchleuchtet worden, und ein sicherer Name ist gefunden worden: Deshalb kann ich auch nicht einsehen, warum jemand mit Recht dagegen Einspruch erheben könnte, dass dieser als Autor genannt werden müsste."

Haben wir uns damit vielleicht weniger geirrt als damals Waldseemüller? Vieles spricht nach allem Gesagten dafür, dass unser lateinischer Rhetorikprofessor Maximilian Fiegenbach aus dem Offenburger Franziskanerkloster der Verfasser des lateinischen Chronogramms ist. Er wollte mit dieser historischen Zahleninschrift an der alten Holztür aus dem Brandschutt des Offenburger Klosters die Erinnerung an den Stadtbrand von 1689 für alle Zeiten bewahren.

Später muss ein anderer Schulmeister auf die Idee gekommen sein, die alte barocke Inschrift des 17. Jahrhunderts zu "modernisieren", vielleicht im Zusammenhang mit der Verlegung des Gymnasiums in das Kapuzinerkloster 1822 oder dem Besitzwechsel in die Hände der Regulierten Chorfrauen des Hlg. Augustinus und ihrem Lehr- und Erziehungsinstitut 1823.

Nach der Zwangsauflösung des Klosters im Jahre 1818 lebten dort noch elf Franziskanerpatres und vier Laienbrüder. Aus dem Verkauf des Klosters für 146.621 Gulden gab ihnen seine Majestät, der badische Großherzog, eine Jahrespension von 300 Gulden mit dem Recht, weiterhin im Kloster zu wohnen und dort auch "absterben zu dürfen". Aus dem Kreis dieser letzten Franziskaner im Ruhestand könnte der gelehrte Korrektor der alten Inschrift stammen.

Ihm gefiel an ihr einiges nicht: die ungleiche Anordnung der beiden Zeilen, der altmodische Schrifttyp und die verbesserungsbedürftige Zahlenverschlüsselung mit dem doppelten V im inhaltlich unpassenden VetVsta. Die beiden V kürzte er zu einem einzigen X im eXVsia statt perVsta, was noch deutlicher die Zerstörung des Feuers ausdrückte, Vna wurde zum ungenaueren tVta (eigentlich tautologisch zu serVata fVI). Verbessert wurde die unregelmäßige Zweizeiligkeit zum Blocksatz, die großen Zahlbuchstaben wurden in leuchtendes Rot verwandelt, die Einförmigkeit des blassen Ocker der Kleinbuchstaben in der ersten Inschrift wurde zu einem strahlenden Weiß aufgehellt. Dazu wurde die untere Inschrift zum Teil durch eine dunkelfarbige, kastenförmige Übermalung getilgt. Vielleicht wurde dabei auch das Mittelemblem weggebürstet, sodass nur noch Fragmente zu erraten sind. Dann muss diesem Nachbesserer irgendjemand in den Arm gefallen sein. Er muss verhindert haben, dass die untere Inschrift ganz zum Verschwinden kam und hat sie auf diese Weise erhalten. Ein großes Rätsel bleibt am Ende trotz allem, warum diese teilgetilgte Barockinschrift auf die heute noch aufgenagelte Buchentafel geriet und warum, dort auch auf Deutsch wiedergegeben, nur diese Version ohne eine einzige Ausnahme in der gesamten bisherigen Literatur zitiert wird(16).

Eine ehrliche exakte Wissenschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie Fragen offen lässt. Zum Beispiel auch die, ob bei der Minoritenaufführung von 1675 als literarisch hoch gebildeter Zuschauer aus dem nahen Renchen nicht auch dessen damals 54-jähriger Bürgermeister teilnahm, der bei dieser Gelegenheit gleich seine zehnköpfige Kinderschar den Offenburger Großeltern präsentieren konnte, Joes Christophorus von Grimmelshausen.

MeMor es bonI tVI (Alles Gute 2007)

Anmerkungen

1.) Siehe Ruch, M.: "Pianta Della Citta di Offenburg": Eine zweite Aussicht von Offenburg vor der Zerstörung 1689, Die Ortenau 77, 1997, 273 - 294. ▲

2.) Zitiert nach "Ortenauer Rundschau", Nr. 17 vom 22.04.1939. StA/OG 031/2/1: "Die Brandfackel in Offenburg am 9. September 1689". Die Ereignisse dieser Jahre bezeugen auch die GRAVAMINA 168 im GLA 65/1303: "Kriegsereignisse von 1688-1704 in Offenburg". ▲

3.) Dazu Ernst Batzer: Eine ungetilgte Rechnung für Frankreich, Offenburg 1918. ▲

4.) Im Karlsruher Generallandesarchiv sind unter den SPECIALIA seit 1398, besonders aber für das 16. und 17. Jahrhundert, in ca. 30 Urkunden Schenkungen und Käufe des Klosters dokumentiert. GLA 30/111 ff., Albersbach, Kirchengut. ▲

5.) Der große Goethezeitgenosse und Naturforscher Lorenz Oken (1779-1815), selbst ein Schüler des Offenburger Franziskanergymnasiums, beklagt 1814 nach dessen Auflösung den enormen kulturellen Verlust durch die Säkularisierung: "Wo sind denn die den Klöstern geraubten Reichtümer, wo ihre Bibliotheken, Naturaliensammlungen, physikalischen Apparate"? Die Klöster waren Schatz- und Unterrichtskammern für das Land. Ein Antwort müssen wir Oken heute nicht mehr schuldig bleiben: Jetzt liegt die ehemalige Franziskanerbibliothek aus dem Grimmelshausen-Gymnasium im alten Kapuzinerkloster hoch gesichert in einem klimatisierten Raum der Offenburger Stadtbibliothek. Hier fand sich jetzt auch die unten erwähnte Schrift und erste Amerikakarte von M. Waldseemüller aus dem Jahre 1507. Vgl. auch die Literatur unter Asche, Tröndle und Ruch. ▲

6.) Noch ein Jahr vor seinem frühen Tod hat Ernst Batzer, der als Gymnasialdirektor ja selbst ein versierter Schulmann war, 1937 in einer Festschrift die maßgebende Geschichte der Offenburger Schulen vorgelegt. Die Jesuiten hatten als die geistige Elite Europas 100 Jahre lang einen großen Einfluss auf alle kulturellen Bewegungen ihrer Zeit. Mit ihren modernen Kollegien begründeten sie an den alten Universitäten eine neue Form studentischen Wohnens und Lernens: 1551 in Rom, 1555 in Prag, 1580 in Molsheim, 1627 in Paris, 1622 in Wien. Schon 1620 übernahmen sie die Leitung der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg und bauten dort die heute noch bestehende Universitätskirche und die Gebäude der Alten UNI. ▲

7.) An der Stelle dieses 1956 abgerissenen ehemaligen Offenburger Stadttheaters steht heute der Wohnblock Goldgasse Nr. 1. Grundlegendes zu den Herbstaufführungen findet sich in der kleinen Schrift von Ernst Batzer, Die Schulaufführungen der Minoriten zu Offenburg Offenburg 1906. Seine Forschungen haben auch die Grundlagen zu den Überlegungen zur Verfasserfrage am Ende unserer Abhandlung gelegt. ▲

8.) Die dendrochronologischen Untersuchungen wurden ausgeführt von Dipl. Ing. B. Lohrum / Ettenheimmünster. Bei der Ausstellung "Gruben, Keller und Gewölbe" zum 25-jährigen Jubiläum der "Arbeitgemeinschaft Stadtarchäologie am Grimmelshausen-Gymnasium" hatte er Anfang 2003 in der Vortragsreihe "Archäologie vor Ort" seine Methoden erläutert und die Schüler eingeladen, im Klostergymnasium die Tür von der Wand und dann persönlich unter die Kopflupe des Dendrochronologen zu nehmen. Seine Arbeiten konnten durch persönliche Vermittlung von Altbürgermeister Dr. Englert über Frau OB E. Schreiner beim E-Werk Mittelbaden finanziert werden. ▲

9.) Alle Angaben zum Türschloss verdanken wir Herm Dr. Ulrich Morgenroth vom Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert. Ihm sei an dieser Stelle für seine bereitwilligen Auskünfte ganz herzlich gedankt. ▲

10.) Großen Dank verdienen in diesem Zusammenhang die beiden Augustiner Chorfrauen, Mutter Oberin Sr. Angela M. und Sr. Martina M., vom Kloster Unserer Lieben Frau. Sie haben durch ihren Forschungsauftrag, ihre Kenntnisse und die ständige Auskunftsbereitschaft diese Abhandlung erst ermöglicht. Leider konnten sie mir in der Schlüsselfrage nicht weiterhelfen: Im großen Schlüsselfundus des Klosters fand sich nicht der passende für unsere "tapfere Tür". ▲

11.) Herr Bernd und Frau Eike Baldszuhn / Offenburg haben alle Vermessungen und Durchleuchtungen vor Ort durchgeführt. Auch sie hatten 2003 im Rahmen der stadtarchäologischen Jubiläumsausstellung bei Arbeiten am Objekt die Schüler und die Öffentlichkeit mit eingebunden und für ihr bildoptisches Verfahren interessiert. Diese 2003 begonnenen Arbeiten konnten 2006 dank einer generösen Spende des Lions Clubs Offenburg unter ihrem Präsidenten K. Neff erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. ▲

12.) Man versuche einmal, eine beliebige Jahreszahl entsprechend zu verschlüsseln, wobei das 16. Jahrhundert mit seinem 1 x M, 1 x Dund 1 x C relativ leicht weiterzuführen ist. Der Verfasser hat das einmal, "im Bewusstsein dessen, wie viel Gutes es gibt", mit dem Jahr 2007 versucht, Er beschließt damit seine Abhandlung. ▲

13.) Diesen Hinweis gab mir dankenswerterweise Frau Dr. Hermine Roth, in Österreich geboren und selbst versierte Lateinerin, anlässlich eines Wienbesuchs. Eine zweite Inschrift musste gefunden werden, als 1945 der Dom brannte und ein Chronogramm ähnlich dem auf unserer Tür nötig wurde:

ConfraCta InCenDII aestV rVI

Vastata Vrbe beLLo angoreq Ve Mente

"Geborsten bin ich in der Glut des Brandes, ich stürzte aus dem verwüsteten Turm, als die Stadt unter dem Krieg und seinen Ängsten seufzte" 1945. ▲

14.) Zitiert nach Julius Roschach, Chronogramme aus der Barockzeit in Gengenbach aus DIE ORTENAU 67, 1987, 11. ▲

15.) Die folgenden Gedanken stützen sich weitgehend auf die knappen Ausführungen von E. Batzer aus dem Jahre 1905, die in Anmerkung 6 zitiert werden. Batzer hatte nach eigenen Angaben leider nicht genug Zeit, um allen Spuren nach zugehen. Ihm sind, offenbar in dieser Eile, drei geringfügige Fehler bei der exakten Berechnung des gemeinten Jahres 1675 unterlaufen. ▲

16.) Alle einschlägigen Werke der Literaturliste zitieren die Inschrift nicht richtig: In der gesamten Klostertürliteratur "lodert die Kriegsfackel" einheitlich falsch durch das Kloster des Heiligen Franziskus, die Tür ist "allein" und "ehrwürdig durch das Alter" und nicht "sicher" auf uns gekommen. ▲

Lireratur

Susanne Asche / Hans-Jürgen Günther u. a.: Neue Welt und Altes Wissen. Offenburg 2006.

Ernst Batzer: Die Schulaufführungen der Minoriten zu Offenburg. Offenburg 1906.

ders: Führer durch die Kreishauptstadt Offenburg. Offenburg 1912.

ders: Eine ungetilgte Rechnung für Frankreich. Offenbure 1918.

ders: Zur Geschichte der Offenburger Schulen. Offenburg 1937.

Hermann Brommer: Offenburg. Kloster Unserer Lieben Frau. Regensburg 1997,

Michael Friedmann: Die Offenburger Innenstadt. Ein historischer Stadtrundgang. Offenburz 1979.

ders: "Wir sind zu wahren Bettlern geworden". OT vom 9. / 10.09.1989.

Petra Gabriel: Der Kartograph. Freiburg 2006.

Karl Hanß: Geschichte der Ortenau, Bd. 3. Die Städte der Ortenau und ihre heimliche Hauptstadt Straßburg. Offenburg, 1999,

Eugen Hillenbrand: "Unser fryheit und alt harkommen". Mittelalter in Offenburg und der Ortenau. Offenburg 1990.

Franz Huber / Otto Kähni, Offenburg: Aus der Geschichte einer Reichsstadt. Offenburger Köpfe - Offenburger Gestalten. Offenburg 1951.

Otto Kähni: Das Kloster Unserer Lieben Frau. Die Ortenau 46, 1966.

ders: Offenburg und die Ortenau. Die Geschichte einer Stadt und ihrer Landschaft. Offenburg 1976.

Reinhard Klotz: Das Franziskanerkloster in Offenburg in: Wolfgang Müller(Hrsg.), Die Klöster der Ortenau. Kehl o. J.

Otto Krumm / Otto Kähni et alt.: Porträt einer Stadt. Offenburg 1974,

Krump, Sandra: In scenam datus est cum plausu. Das Theaterwesen der Jesuiten in Passau (1612 - 1773). Passau 1999.

Julius Roschach: Chronogramme aus der Barockzeit in Gengenbach. Die Ortenau 67, 1987.

Martin Ruch: "Pianta Della Citta di Offenburg": Ein zweite Ansicht von Offenburg vor der Zerstörung 1689. Die Ortenau 77, 1997 273 - 294.

ders: "Eine herrliche Büchersammlung ist es gewesen". Die Humanistenbibliothek von Offenburg. Die Ortenau 70, 1991.

Hermann Schäufele / K-F. Kindler / Karl Heitz (Hrsg.): 150 Jahre Kloster Unserer Lieben Frau 1823 - 1973. Offenburg 1973.

Jutta Schweigert: "... ein entsetzlichen naturae et animi motum". Der Stadtbrand aus Zeitgenössischer Sicht. Die Ortenau 69, 1989, 255 - 26.

Isolde Tröndle: Die historische Bibliothek des Grimmelshausen-Gymnasiums in Offenburg. Ihre Geschichte und ihr aktueller Bestand. Die Ortenau 69, 1989.

Kasimir Walter: Zum 200. Geburtstag der Zerstörung der Reichsstadt Offenburg am 9. September 1689. Offenburg 1889.

ders: Die Glocken der Pfarrkirche und die drei Schutzpatrone der Stadt Offenburg. Separatdruck aus dem Ortenauer Boten. Bd. 347 Offenburg.

Max Wingcenroth: Die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden, Band 7: Die Denkmäler des Kreises Offenburg. Tübingen 1908.

Eike Wolgast: Der Weg zum Pfälzischen Erbfolgekrieg und zur Zerstörung Offenburgs. Die Ortenau 69, 1989.

Karin Wortelkamp: Der Lebensweg des Johann Jakob Christoph von Grimmelshausen. Oberkirch 1991.

1.) Siehe Ruch, M.: "Pianta Della Citta di Offenburg": Eine zweite Aussicht von Offenburg vor der Zerstörung 1689, Die Ortenau 77, 1997, 273 - 294. ▲

2.) Zitiert nach "Ortenauer Rundschau", Nr. 17 vom 22.04.1939. StA/OG 031/2/1: "Die Brandfackel in Offenburg am 9. September 1689". Die Ereignisse dieser Jahre bezeugen auch die GRAVAMINA 168 im GLA 65/1303: "Kriegsereignisse von 1688-1704 in Offenburg". ▲

3.) Dazu Ernst Batzer: Eine ungetilgte Rechnung für Frankreich, Offenburg 1918. ▲

4.) Im Karlsruher Generallandesarchiv sind unter den SPECIALIA seit 1398, besonders aber für das 16. und 17. Jahrhundert, in ca. 30 Urkunden Schenkungen und Käufe des Klosters dokumentiert. GLA 30/111 ff., Albersbach, Kirchengut. ▲

5.) Der große Goethezeitgenosse und Naturforscher Lorenz Oken (1779-1815), selbst ein Schüler des Offenburger Franziskanergymnasiums, beklagt 1814 nach dessen Auflösung den enormen kulturellen Verlust durch die Säkularisierung: "Wo sind denn die den Klöstern geraubten Reichtümer, wo ihre Bibliotheken, Naturaliensammlungen, physikalischen Apparate"? Die Klöster waren Schatz- und Unterrichtskammern für das Land. Ein Antwort müssen wir Oken heute nicht mehr schuldig bleiben: Jetzt liegt die ehemalige Franziskanerbibliothek aus dem Grimmelshausen-Gymnasium im alten Kapuzinerkloster hoch gesichert in einem klimatisierten Raum der Offenburger Stadtbibliothek. Hier fand sich jetzt auch die unten erwähnte Schrift und erste Amerikakarte von M. Waldseemüller aus dem Jahre 1507. Vgl. auch die Literatur unter Asche, Tröndle und Ruch. ▲

6.) Noch ein Jahr vor seinem frühen Tod hat Ernst Batzer, der als Gymnasialdirektor ja selbst ein versierter Schulmann war, 1937 in einer Festschrift die maßgebende Geschichte der Offenburger Schulen vorgelegt. Die Jesuiten hatten als die geistige Elite Europas 100 Jahre lang einen großen Einfluss auf alle kulturellen Bewegungen ihrer Zeit. Mit ihren modernen Kollegien begründeten sie an den alten Universitäten eine neue Form studentischen Wohnens und Lernens: 1551 in Rom, 1555 in Prag, 1580 in Molsheim, 1627 in Paris, 1622 in Wien. Schon 1620 übernahmen sie die Leitung der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg und bauten dort die heute noch bestehende Universitätskirche und die Gebäude der Alten UNI. ▲

7.) An der Stelle dieses 1956 abgerissenen ehemaligen Offenburger Stadttheaters steht heute der Wohnblock Goldgasse Nr. 1. Grundlegendes zu den Herbstaufführungen findet sich in der kleinen Schrift von Ernst Batzer, Die Schulaufführungen der Minoriten zu Offenburg Offenburg 1906. Seine Forschungen haben auch die Grundlagen zu den Überlegungen zur Verfasserfrage am Ende unserer Abhandlung gelegt. ▲

8.) Die dendrochronologischen Untersuchungen wurden ausgeführt von Dipl. Ing. B. Lohrum / Ettenheimmünster. Bei der Ausstellung "Gruben, Keller und Gewölbe" zum 25-jährigen Jubiläum der "Arbeitgemeinschaft Stadtarchäologie am Grimmelshausen-Gymnasium" hatte er Anfang 2003 in der Vortragsreihe "Archäologie vor Ort" seine Methoden erläutert und die Schüler eingeladen, im Klostergymnasium die Tür von der Wand und dann persönlich unter die Kopflupe des Dendrochronologen zu nehmen. Seine Arbeiten konnten durch persönliche Vermittlung von Altbürgermeister Dr. Englert über Frau OB E. Schreiner beim E-Werk Mittelbaden finanziert werden. ▲

9.) Alle Angaben zum Türschloss verdanken wir Herm Dr. Ulrich Morgenroth vom Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert. Ihm sei an dieser Stelle für seine bereitwilligen Auskünfte ganz herzlich gedankt. ▲

10.) Großen Dank verdienen in diesem Zusammenhang die beiden Augustiner Chorfrauen, Mutter Oberin Sr. Angela M. und Sr. Martina M., vom Kloster Unserer Lieben Frau. Sie haben durch ihren Forschungsauftrag, ihre Kenntnisse und die ständige Auskunftsbereitschaft diese Abhandlung erst ermöglicht. Leider konnten sie mir in der Schlüsselfrage nicht weiterhelfen: Im großen Schlüsselfundus des Klosters fand sich nicht der passende für unsere "tapfere Tür". ▲

11.) Herr Bernd und Frau Eike Baldszuhn / Offenburg haben alle Vermessungen und Durchleuchtungen vor Ort durchgeführt. Auch sie hatten 2003 im Rahmen der stadtarchäologischen Jubiläumsausstellung bei Arbeiten am Objekt die Schüler und die Öffentlichkeit mit eingebunden und für ihr bildoptisches Verfahren interessiert. Diese 2003 begonnenen Arbeiten konnten 2006 dank einer generösen Spende des Lions Clubs Offenburg unter ihrem Präsidenten K. Neff erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. ▲

12.) Man versuche einmal, eine beliebige Jahreszahl entsprechend zu verschlüsseln, wobei das 16. Jahrhundert mit seinem 1 x M, 1 x Dund 1 x C relativ leicht weiterzuführen ist. Der Verfasser hat das einmal, "im Bewusstsein dessen, wie viel Gutes es gibt", mit dem Jahr 2007 versucht, Er beschließt damit seine Abhandlung. ▲

13.) Diesen Hinweis gab mir dankenswerterweise Frau Dr. Hermine Roth, in Österreich geboren und selbst versierte Lateinerin, anlässlich eines Wienbesuchs. Eine zweite Inschrift musste gefunden werden, als 1945 der Dom brannte und ein Chronogramm ähnlich dem auf unserer Tür nötig wurde:

ConfraCta InCenDII aestV rVI

Vastata Vrbe beLLo angoreq Ve Mente

"Geborsten bin ich in der Glut des Brandes, ich stürzte aus dem verwüsteten Turm, als die Stadt unter dem Krieg und seinen Ängsten seufzte" 1945. ▲

14.) Zitiert nach Julius Roschach, Chronogramme aus der Barockzeit in Gengenbach aus DIE ORTENAU 67, 1987, 11. ▲

15.) Die folgenden Gedanken stützen sich weitgehend auf die knappen Ausführungen von E. Batzer aus dem Jahre 1905, die in Anmerkung 6 zitiert werden. Batzer hatte nach eigenen Angaben leider nicht genug Zeit, um allen Spuren nach zugehen. Ihm sind, offenbar in dieser Eile, drei geringfügige Fehler bei der exakten Berechnung des gemeinten Jahres 1675 unterlaufen. ▲

16.) Alle einschlägigen Werke der Literaturliste zitieren die Inschrift nicht richtig: In der gesamten Klostertürliteratur "lodert die Kriegsfackel" einheitlich falsch durch das Kloster des Heiligen Franziskus, die Tür ist "allein" und "ehrwürdig durch das Alter" und nicht "sicher" auf uns gekommen. ▲

Lireratur

Susanne Asche / Hans-Jürgen Günther u. a.: Neue Welt und Altes Wissen. Offenburg 2006.

Ernst Batzer: Die Schulaufführungen der Minoriten zu Offenburg. Offenburg 1906.

ders: Führer durch die Kreishauptstadt Offenburg. Offenburg 1912.

ders: Eine ungetilgte Rechnung für Frankreich. Offenbure 1918.

ders: Zur Geschichte der Offenburger Schulen. Offenburg 1937.

Hermann Brommer: Offenburg. Kloster Unserer Lieben Frau. Regensburg 1997,

Michael Friedmann: Die Offenburger Innenstadt. Ein historischer Stadtrundgang. Offenburz 1979.

ders: "Wir sind zu wahren Bettlern geworden". OT vom 9. / 10.09.1989.

Petra Gabriel: Der Kartograph. Freiburg 2006.

Karl Hanß: Geschichte der Ortenau, Bd. 3. Die Städte der Ortenau und ihre heimliche Hauptstadt Straßburg. Offenburg, 1999,

Eugen Hillenbrand: "Unser fryheit und alt harkommen". Mittelalter in Offenburg und der Ortenau. Offenburg 1990.

Franz Huber / Otto Kähni, Offenburg: Aus der Geschichte einer Reichsstadt. Offenburger Köpfe - Offenburger Gestalten. Offenburg 1951.

Otto Kähni: Das Kloster Unserer Lieben Frau. Die Ortenau 46, 1966.

ders: Offenburg und die Ortenau. Die Geschichte einer Stadt und ihrer Landschaft. Offenburg 1976.

Reinhard Klotz: Das Franziskanerkloster in Offenburg in: Wolfgang Müller(Hrsg.), Die Klöster der Ortenau. Kehl o. J.

Otto Krumm / Otto Kähni et alt.: Porträt einer Stadt. Offenburg 1974,

Krump, Sandra: In scenam datus est cum plausu. Das Theaterwesen der Jesuiten in Passau (1612 - 1773). Passau 1999.

Julius Roschach: Chronogramme aus der Barockzeit in Gengenbach. Die Ortenau 67, 1987.