Der Benedikt auf dem Bühl aus Heinrich Hansjakob "Erzbauern"

Der Mai 1897, so kalt und rauh und schneeig er auch war, mir brachte er trotzdem viele Freude und viel innern Sonnenschein. Ich saß allein in einem kleinen Häuschen am Wolfbach, an der Landstraße von Wolfach nach Freudenstadt, und suchte und fand Originalmenschen.

Ich gedenke in einem eigenen Buch Abendläuten. mehr darüber zu erzählen, hier will ich nur von einem dieser Originale, deren Bekanntschaft mir in jenen Maitagen Vergnügen machte, Kunde geben. Denn ein Mann wie der Benedikt auf dem Bühl im Hirschbach darf nicht unbeschrieen sterben. Er ist ein Erzbauer im doppelten Sinne des Wortes, Bergmann und Bauersmann zugleich, und in beiden Berufen ein Erzmann, d. h. ein Mann von Erz und Stahl.

Und es strahlt, da ich dies Ende August 97 niederschreibe, nicht bloß draußen vor meinen Fenstern die Sonne, es leuchtet in meinem Innern auch die helle Freude beim Gedanken an diesen Erzmenschen, den Benedikt im Hirschbach. –

Trotzdem in der genannten Maienzeit fast jeden Tag Schnee fiel, der die Tannenwälder, welche meinem Häuschen gegenüber Parade machten, mit eisigen Flocken bestreute, unternahm ich doch Ausfahrten in die Berge und Täler ringsum und weithin.

Auf einen Winter im Wonnemonat nicht vorbereitet, vermißte ich bei diesen Fahrten einen entsprechenden Mantel. Aber ich wußte mir zu helfen. Ich hatte zum Glück einen Schlafrock bei mir, den ich in der Stadt nie trage, obwohl ein solcher das bequemste und mir angenehmste Hauskleid ist.

Als Bauernpfarrer in kleinem, einsamem Seedörfchen trug ich den Schlafrock daheim im Winter, Herbst und Frühjahr den ganzen lieben, langen Tag. In der Stadt aber, wo täglich "bessere Leute" zu einem kommen, da muß ein Pfarrer stets feierlich im Talar stecken, er gäbe sonst vielen frommen und unfrommen Seelen "Aergernis".

Die Kleinen aber, d. i. die Kinder und die geistig Verkümmerten, sowie die blasierten Kulturmenschen darf und soll man bekanntlich nicht ärgern.

Wir leben außerdem in einer Zeit, in der die Kleider und der Geldbeutel den Menschen machen wie noch nie.

Ich hatte also einen neuen, braunen Schlafrock, und der half mir aus der Not in den Schneetagen jenes Maimonats. Ich zog ihn über meinen Rock an und über beide meinen "Sommer-Havelok", setzte mich auf das kleine Benne-Wägele des Ochsenwirts, meines nächsten Nachbarn, und fuhr davon. Kutscher und Führer war der Ochsenwirt selber, ein liebenswürdiger, unterhaltender Mann.

So zog ich in jenen Tagen als verkappter Kapuziner durch die Seitentäler der Wolf und so auch eines Tages zum Benedikt auf dem Bühl.

Es war der 12. Mai und ein kalter, schneeiger Morgen, da ich durch das Wildschapbachtal dem Hirschbach zufuhr. Obwohl nur wenige Stunden unterhalb dieses Waldidylls daheim, kam ich am genannten Tag doch das erstemal in dasselbe hinein.

Je weiter wir in das waldige Felstal eindrangen und damit von der Kultur des Wolftales wegkamen, um so besser gefiel es mir.

Das Wolftal oberhalb des Häuschens, in dem ich saß, bewohnen die Schapbacher Buren, fürnehme, stolze Waldburen, von denen ich ein andermal noch mehr erzähle. Sie sind von der Kultur mehr beleckt als ihre Kollegen im Kinziggebiet und wohnen meist in schönen, falzziegelgedeckten Höfen.

Wo ich aber im Kinzigtal ein Falzziegeldach sehe, da fängt bei mir die Hyperkultur an, und die Poesie will aufhören. Diese neuen Falzziegeldächer haben mir drum den Aufenthalt unter den Schapbachern, bei denen ich sonst viel Gutes sah und manche Freude erlebte, für Augenblicke getrübt.

Im Wildschapbach aber und gar erst im kleinen Tälchen des Hirschbachs, in das wir nach längerer Fahrt einbogen, sah ich die wunderbarsten Hütten, mit Schindeln oder Stroh gedeckt, und mein Auge frohlockte, trotzdem der Himmel flockte. Ja, seine Schneeflocken vermehrten meiner Augen Lust.

Die Natur ist immer schön, selbst wenn sie einen Maientag in Winterszeit verwandelt. Die Seltenheit eines solchen Anblicks und die Kontraste, die sich vor uns zeigen, steigern unser Wohlgefallen an einem solchen Frühlingstag mit Schneegestöber.

So muteten mich heute die gelben Schlüsselblumen und die hellroten Wetternelken am Hirschbächle hin merkwürdig an, wie sie aus dem schneebedeckten Grün der Matten aufschauten. Wehmütig blickten sie einen an, als ob sie klagen wollten, diese einsamen, zarten Kinder des Frühlings, über den wüsten Winter, der sein frostig Leichentuch über sie geworfen hatte und sie innerlich erzittern machte. Und die blühenden Kirsch- und Pflaumenbäume am Wege hin neigten traurig ihre Aeste und Zweige, auf denen sich das weiße "Blust" und der weiße Schnee stritten um den Vorrang in der Farbe.

Nur die Tannen auf den Höhen der Bergwände sahen lustig drein. Es ist ihnen nichts Neues, mit Schnee beladen zu sein; denn ihre Blätter grünen ja, wie's im Volkslied heißt, nicht bloß zur Sommerszeit, sie grünen auch, wenn's g'friert und schneit.

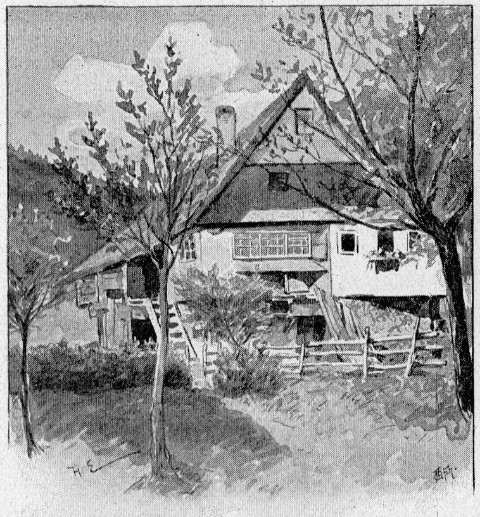

Ganz hinten im Hirschbach fiel mir eine malerische Holz- und Strohhütte mit reizenden Galerien und "Trippeln" Eine Art Balkon. auf. Auf einer kleinen Galerie stunden Bienenstöcke, deren Bewohnerinnen die blühenden Bäume vor Augen sahen, während der kalte Schnee sie hinderte, auf die Weide zu gehen.

Kaum hatte ich gesagt: "Da steht aber ein famoses Häusle!" als sein berühmtester Sohn aus demselben trat, die Matten herabkam und uns begrüßte. Es war Joseph Dieterle, der Waldhüter und Nachfolger des Fürsten vom Teufelstein, dem ich hatte sagen lassen, ich käme heute in den Hirschbach, und der deshalb trotz Schneegestöber von seiner weit ab gen Süden gelegenen Waldhöhe über Berge und Täler gestiegen war, um mich zu treffen.

"Willst du den Dichter recht verstehen, mußt du in Dichters Lande gehen" – sagte ich mir, da ich das stille, abgelegene Hirschbächle mit seinen malerischen Hütten sah und damit den sinnigen, poesievollen Waldhüter verglich, der besser in der Volksseele zu lesen versteht als Tausende von Gebildeten.

Der Geburtshütte dieses Naturkindes gegenüber erhebt sich ein Hügel oder, wie die Kinzigtaler sagen, ein Bühl, und auf diesem erblickte ich eine andere, noch malerischere Hütte, die Residenz des Erzbauern Benedikt auf dem Bühl.

Ich steige vom Wagen und lege meinen Schlafrock ab; denn hinauf auf den Bühl, wo mein Mann wohnt, muß man zu Fuß gehen. Der Gral, in dem ein Held lebt, darf auch nicht mühelos erreicht werden.

Zum Glück für mich nervenschwachen Fußgänger ist's aber nicht weit, und der Dieterle begleitet mich und dient mir, wenn's nötig wird, als Stab und Stütze.

Kaum sind wir auf der halben Höhe des Hügels angekommen, so treffen wir auf den Eingang in eine Erzgrube. Vor derselben liegen umgestürzt zwei "Hunde", wie der Bergmann die kleinen Rollwagen nennt, auf denen er das Erz und das "taube Gestein" zu Tage fördert.

"Das ist der Erzgang," sprach Dieterle, "den der Benedikt ausschürft, er, der noch einzige aktive Bergmann im Kinziggebiet, und er hofft bald auf edles Gestein zu kommen."

Wir schritten weiter. Die jungen Gräser und Blumen auf Benedikts Matten schauen uns traurig an, vor Kälte zitternd.

Bald sind wir auf der Höhe des Bühls, welchen das malerische, von blühenden und schneebedeckten Bäumen umgebene Holzhaus des Bergmanns ziert.

Zwischen uns und der Hütte steht mitten im Weg ein Mann in blauen Zwilchkleidern, das Gesicht von einem schwarzen Filzhut beschattet. Er hat beide Hände in den Hosentaschen und sieht halb staunend, halb mißtrauisch unserm Kommen entgegen.

"Das ist der Benedikt," flüstert mein Begleiter und grüßt dann laut den stillen Mann: "Guate Morge, Benedikt!"

Jetzt bewegt er sich auf uns zu, immer noch mißtrauisch, was der Dieterle da für einen großen, schwarzen Mann bringen möge am frühen Morgen bei Schneegestöber in der Maienzeit.

Ich eile, sein Mißtrauen zu heben, schreite ihm entgegen, reiche ihm die Rechte und sage ihm, ich interessierte mich für den Bergbau im Kinzig- und Wolftal und hätte gehört, er sei der einzige noch tätige Bergmann im ganzen

Tal, und drum wäre ich, ein geborener Kinzigtäler, zu ihm heraufgestiegen, um ihn zu sehen.

Da wurde es licht und freundlich in den blauen Augen des alten Bergmanns, die aus einem bartlosen Gesicht über eine gebogene Nase energievoll in die Welt schauten.

Er habe schon gehört, meinte der Benedikt lächelnd, daß drunten beim Ochsenwirt einer sei, der ihn besuchen wolle, aber nicht gedacht, daß es ein geistlicher Herr wäre. Es kämen bisweilen zu ihm Bergleute und Ingenieure aus Sachsen, die von den alten Gruben im Wildschapbach etwas wissen wollten. Aber daß ein Pfarrer sich um Bergbau bekümmere, sei ihm noch nicht vorgekommen.

Nun gab ich ihm zu verstehen, daß ich auch ein Bergmann sei und drauf ausgehe, edles Gestein zu suchen, aber nicht in den Erzgängen unter der Erde, sondern unter den Menschen in Berg und Tal. Und da habe mir der Dieterle, sein alter Nachbar, verraten, der Benedikt auf dem Bühl sei ein Mensch von der Art, wie ich sie suche. Drum sei ich trotz Schnee und Wetter heute da heraufgekommen.

"Jetzt goht mir a Liacht uf," sprach der Benedikt. "Ihr seid am End der Pfarrer Hansjakob, wo so viel Burebüacher schriebt us'm Kinzigtal. I ha schu g'hört, man müeß sich vor Euch in acht nehme, sonst komm' man in Eure Büacher."

"Ja, ich bin der Pfarrer Hansjakob," war meine Antwort, "und wenn ich den einzigen Erzmann im Tal nicht auch in einem Buch brächte, wär's nit recht von mir. Ich schreib' aber nur von Leuten, die's verdienen, nicht vergessen zu sterben, und deren Leben und Schaffen die Nachwelt wissen soll." Jetzt war der Mann vollauf zufrieden: denn der Benedikt ist gescheit genug, um einzusehen, daß es keine Schande ist, der Welt als braver Mann vorgestellt zu werden. Er führte mich strahlenden Auges hinauf in sein prächtiges, altes Holzhaus.

Seine erwachsenen Söhne sind fort vom Elternhaus, der jüngste droben im Wald, sein Weib krank und die Tochter in der Küche tätig, aus der noch in uralter Art der Rauch kaminlos durch die Hütte zieht.

In der schönen, getäfelten Stube heißt er mich Platz nehmen. Ich schaue zu den kleinen Fensterchen hinaus und bin entzückt von dem Blick auf die Klausenhalde und hinauf ans schneebedeckte Talende.

Da ich aber den Ochsenwirt nicht so lange drunten im Schneegestöber stehen lassen konnte, bis ich des Bergmanns Taten und Fahrten gehört, fragte ich diesen, ob er mich nicht in den nächsten Tagen besuchen wollte in meinem Häuschen draußen an der Wolf.

Er sagte gerne zu. Ehe ich aber schied, zeigte er mir noch seine Uniform als Bergmann und sein Porträt und die Porträts seiner Söhne, die er ehedem zu seinen Bergknappen und einzigen Gehilfen unter der Erde ausgebildet hat.

Auf dem Heimweg ließ ich mir an der Mündung des Hirschbächles in den Wildschapbach noch die Gruben zeigen, in denen der Benedikt als Bergmann einst tätig war. Sie heißen Friedrich Christian und Herrensegen. Beide liegen ganz nahe beisammen am Einfluß des genannten Waldbächleins, die eine links, die andere rechts.

Das "Silberloch" hieß im Mittelalter die Grube Friedrich Christian, und sie wurde schon, wie die Leute sagen, betrieben vor Erfindung des Schießpulvers. Später war sie "ins Freie gefallen" und erst 1776 unter dem obigen Namen wieder in Betrieb genommen und ununterbrochen abgebaut worden bis in die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts.

Sie wurde nächst den Gruben Sophie zu Wittichen und Wenzel im Frohnbach die ergiebigste im Kinziggebiet und brachte in fünfzig Jahren für 500 000Mark edle Erze, vorab Silber.

Von ihrem späteren Betrieb, bei dem der Benedikt engagiert war, werden wir bald hören.

Heute ist die Grube völlig verödet. Nicht einmal ihr Eingang ist mehr sichtbar; ein kleines Gärtchen, zu der nebenstehenden, malerischen Hütte gehörig, deckt die Stelle, wo Jahrhunderte hindurch die Bergknappen aus- und einfuhren.

Ihre Nachbarin über dem Wildschapbach drüben, die Grube Herrensegen, zeigt noch ihren Eingang. In dem ehemaligen "Scheidhäusle" der Gewerkschaft, das ganz nahe dabei steht, haust heute ein armer Weber, und die steinerne Eingangshalle zur einstigen Erzgrube dient ihm als Raum für allerlei Haus- und Feldgeräte.

Vereinsamt und still ist's heute um die zwei Erzgruben, nimmer hallen "Schlegel und Eisen" aus ihrem Innern. Nur der Wildschapbach rauscht noch wie ehedem zwischen beiden Erzgängen durch, und des Webers "Baum" unterbricht durch seine monotonen Schläge die Stille.

Die vielen Bergknappen, die einst in diesen Gruben aus- und einfuhren, sind längst versunken in des Todes Nacht oder leben alt und vergessen in den Hütten der umliegenden Berge und Täler.

Nur einer von ihnen ist dem edlen Gewerk treu geblieben in Nacht und Not – der Benedikt auf dem Bühl.

Er darf drum nicht unbeschrieen verschwinden von der Erde wie seine Gefährten. Er soll uns sein Bergmannsleben erzählen, ehe auch er von hinnen scheidet, damit wir in ihm den echten und rechten Erzbauer, einen Erzmenschen und einen "Numero-Eins-Mann" kennen lernen.

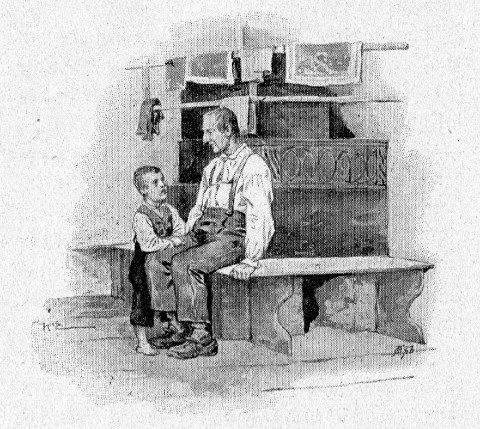

Schon am folgenden Tag erschien der Benedikt bei mir in meinem Häuschen an der Wolf. Die Sonne hatte draußen den gestrigen Maien-Schnee weggeleckt und schien kaltlächelnd in die kleine Stube, in der wir uns zusammensetzten. Im Ofen murmelte ein fröhlich Feuer, auf dem Tisch stand eine Flasche Wein für meinen Gast, und behaglich begann der Bergmann mir zu erzählen.

Sein Vater war Taglöhner, Waldarbeiter und Eigentümer der schon erwähnten malerischen Holzhütte bei der Grube Friedrich Christian am Zusammenfluß des Hirschbächles mit dem Wildschapbach. Sein Gütchen lag über den alten Erzgängen des Silberlochs. Er hieß Michael Lehmann, im Volksmund "der Lehmen-Michel".

Oft erzählte der Vater an Winterabenden dem Benedikt und seinen Brüdern vom Erzreichtum, der unter seinem Gütle liege, und vom Leben und Treiben der Bergleute. Er hatte in der Grube Friedrich Christian, die 1823 ins Freie gefallen war, und später noch im Herrensegen als Knappe gearbeitet.

Der Lehmen-Michel erzählte aber seinen Buben auch vom "Grubengeist", der die unterirdischen Schätze hüte und sich bisweilen den Bergleuten "erzeige". Kämen diese in die Nähe von edlem Gestein, so poltere und tobe der Geist durch die Gänge, als ob er erzürnt sei, daß, man ihm seine Schätze nehmen wolle.

Drum sind die Bergleute voller Freude, wenn sie den Grubengeist hören; denn sie wissen dann, daß sie bald auf edles Erz stoßen.

Des Knaben Benedikt blaue Augen leuchteten, so oft er vom Silber hörte, das unter des Vaters Feldern liegen sollte, und vom Grubengeist, und er wäre ums Leben gern ein Bergmann geworden, um mit beiden Bekanntschaft machen zu können.

Noch zur Zeit, da der Vater erzählte und der Benedikt noch in die Schule ging hinaus ins Wolftal, war keine Aussicht, daß die Gruben je wieder in Angriff genommen würden, und es schien den Söhnen des Lehmen-Michels nur das Los eines Holzmachers zu blühen. Und doch kam es anders. Der Benedikt war noch nicht viel über 16 Jahre alt, als sein Wunsch unerwartet sich erfüllen sollte.

Im Jahre 1847 nahm eine englische Gesellschaft, an deren Spitze der englische Gesandte in Frankfurt, Malet, stand, den Bergbau im oberen Kinzigtal wieder auf und pachtete von der Standesherrschaft Fürstenberg 70 alte Erzgruben, um sie in Betrieb zu nehmen.

Im Tal des Wildschapbachs wurde in den Gruben Erzengel Michael und Friedrich Christian gemutet, in der ersteren auf Kupfer, in der zweiten auf Silber.

Jetzt traten die alten Bergknappen wieder in Tätigkeit, und junge bildeten sich. Freudig griff auch der Lehmen-Michel aufs neue zum Schlegel und zum Eisen und nahm seine Buben mit unter die Erde.

Für die Einfahrt zum Friedrich Christian, die wieder freigelegt wurde, und für den Platz zur Wiedererrichtung der Scheidhütte, die beide auf seinem Grund und Boden waren, erhielt der Michel noch jährlich 34 Gulden als besondere Vergütung.

Wie staunte der Benedikt, als er das erstemal mit dem Vater in die Grube zog, durch den 460 Lachter langen Hauptstollen wanderte und in die vielen, tiefen Schachte hinabsah!

Er begann seine bergmännische Laufbahn als "Kübelfüller", avancierte von da zum "Haspelzieher", von diesem zum "Pumper" und dann zum "Hundeläufer".

Zahllose "Bunde voll Berg" hat der Benedikt durch den großen Stollen des Friedrich Christian zu Tage gefördert.

Als er vom Hundeläufer zum "Lehrhäuer" vorrückte und bei 18 Kreuzer Lohn neben seinem Vater, der als "Vollhäuer" amtierte, mit Schlegel und Eisen hantieren durfte, da glaubte er, es fehle ihm nichts mehr zum Lebensglück.

Tag und Nacht unter der Erde arbeiten und das für ein Glück halten, ist eine Kunstleistung ersten Rangs, die noch vermehrt wird durch die Tatsache, daß die Knappen und ihre Lehrbuben, wenn sie nachts einfuhren zu zehnstündiger Arbeit, je nur ein Stück schwarzes Brot mit in die Grube nahmen.

Um Mitternacht ruhten die Bergleute eine Stunde aus, indem sie sich "auf den Stein legten". Bei der Tagschicht fuhren sie um die Mittagsstunde aus zum Essen.

Fuhren die Knappen am Morgen aus der Grube, so konnten "die Ledigen" ins Bett und schlafen; die verheirateten Gütler aber gingen auf ihre Felder, um diese zu bestellen. So arbeiteten diese braven Menschen tags über und nachts unter der Erde. Der Lehmen-Michel gar zog außerdem, wenn sein Gütle bestellt war, mit seinen Buben noch in den Wald und machte Holz für die Schapbacher Buren, deren Wälder im Wildschapbach liegen.

Kein Wunder, wenn diese Erzknappen in der Nacht oft vom Schlaf überwältigt in ihren Schachten niedersanken.

Und bei ihrem kärglichen Lohn und ihrer schweren Arbeit war es ihnen auch nicht zu verübeln, wenn sie bisweilen, wie der Benedikt heute noch schmunzelnd erzählt, Karten mit hinabnahmen und bei ihren trüben Grubenlichtern ein Spielchen machten, oder Schlegel und Eisen niederlegten und ein Stündchen schliefen.

"Wer nicht eine oder zwei Stunden alle Glieder stillhalten kann, ist nicht als Bergmann zu gebrauchen," so lautete nach Benedikt das in seiner Häuerzeit geltende Sprichwort. Kam dann ein Steiger oder Obersteiger, um die Leute zu visitieren, so hatten diese ihre eigenen Signale.

Der erste Häuer, auf den der Beamte traf, rief: "D' Kapp' het a Loch!" Waren die andern tief unter ihm in den Schächten, so schüttelte der Kamerad am "Förderseil". Bis der Aufseher hinunter kam, war dann alles in voller Tätigkeit.

Die obersten Beamten waren Engländer mit dem Namen Kapitäne, wie die Vorstände der Zechen in England heißen.

Die beiden Kapitäne im "Friedrich Christian" und den übrigen in Betrieb gesetzten Gruben hießen Luck und Lowell, wurden aber von den Bergleuten – der erstere Martin, der andere der langnasige Kapitän genannt. Sie waren Mitaktionäre der Gesellschaft, spielten die leicht- und wohllebigen Herren, wohnten draußen im Wolftal und kamen nicht allzuoft in die Gruben. Kapitän Martin ging den Wibervölkern und der langnasige Lowell den Fischen in der Wolf nach. Der letztere wohnte in der Stube, in welcher der Benedikt und ich beisammen saßen.

Es waren auch englische Vorarbeiter da, die aber im Spielen und Liegen den Erzknappen aus dem Kinziggebiet mit gutem Beispiel vorangingen.

Steiger und Obersteiger waren lauter ältere Bergleute aus der Gegend.

Zweihundert Mann muteten zu Benedikts Zeiten im Friedrich Christian und im Erzengel Michael. Sie bildeten einen eigenen Knappschaftsverein, der zu festlichen Zeiten in stolzer Uniform paradierte. Voll- und Lehrhäuern, Förderbuben und Steigern – jedem konnte man seine Würde an der Uniform absehen.

Kaum war nach einigen Jahren unser Benedikt Vollhäuer, als er mit seinem frischen Gesicht und seinen blauen Augen auch eine Braut fand, die ihn zum überglücklichen Besitzer eines Gütchens und so von einem Erzknappen auch zu einem Erzbauern machte.

Eine halbe Stunde von der Grube Friedrich Christian entfernt wohnte auf steilem Bühl im Hirschbach der alte Jakob Rosenfelder, wegen der Lage seines Gutes und seiner Hütte und wegen seiner kleinen Gestalt im Volksmund nur "der Bühler-Jaköbele" genannt.

Der Jaköbele war ein stiller, einfacher und schweigsamer Mann, der am liebsten allein lebte und allein ging. Er handelte streng nach der Vorschrift des Evangeliums; denn seine Rede war meist nur "ja, ja" oder "nein, nein".

Seine Buben, der Hannes, der Dis (Mathias) und der Sepp, waren Erz- und Waldleute. Neben ihnen hatte er noch drei Meidle: Bärbele, Heli und Lis. Jedes seiner Kinder trug im Volksmund den Namen "Bühler", und es gab also nicht bloß einen Bühler-Jaköbele, sondern auch einen Bühler-Hannes, eine Bühler-Heli u. s. w.

Des Jaköbeles Buben und Meidle waren lustige, "singerige" Leutchen, und an Sonntagen kamen drum die ledigen Hirsch- und Wildschapbacher, die Erzknappen und die Holzmacher, auf den Bühl zum Singen.

Der Vater Jaköbele flüchtete, wenn er diese Sänger kommen sah, in den Wald oder, wenn er sie nicht bemerkte, bis sie im Haus waren, in oder unter sein Bett, damit er nicht mit ihnen reden mußte.

Seine Buben und zwei der Meidle verheirateten sich auswärts oder starben, so daß bei seinem Tode nur noch die Lis daheim war, und diese war vielumworben.

Die Bergknappen hielten an Sonntagen in Berg und Tal ihre Liebe feil bei den Meidlen, vorab bei der "reichen" Erbin, der Bühler-Lis. Aber alle fuhren bei dieser ab bis auf den kaum 23jährigen Lehmen-Benedikt, wie er in jenen Tagen genannt wurde.

"Heute," so sprach er zu mir am 13. Mai 1897 im sonnigen Häusle am Wolfbach, "heute sind es gerade einundvierzig Jahre, daß ich mit meiner ersten Frau Hochzeit gehalten habe." Und er wischte sich eine Träne der Erinnerung aus den Augen, denn der Erzbauer Benedikt liebte seine Lis aufrichtig.

Sonst ist die Liebe der Mannsleute bekanntlich nicht weit her und halt auch nicht lange an. Der Benedikt aber war ein musterhafter Ehemann, der in treuer Liebe an seinem Weib hing und es bedauerte, so wenig um es sein zu können. Denn er blieb, trotzdem er jetzt ein Gütchen von 36 Morgen sein eigen nannte, nach wie vor Bergmann um 48 Kreuzer Taglohn. Weil er nun gar oft nachts in der Grube und tags auf seinen Feldern hantieren mußte, so blieb ihm nicht viele Zeit, um mit seinem jungen Weib sich zu unterhalten.

Dafür benützte er dann den Sonntag um so eifriger. Während die Bewohner des Hirschbachtälchens an Sonn- und Feiertagen in einer geschlossenen Truppe den Wildschapbach hinaus gingen der Kirche zu und ebenso wieder heim, wandelte der "junge Bühler", wie der Benedikt jetzt hieß, allezeit allein mit seiner Lis – hin und her. Und warum? "Um nicht durch andere gestört zu werden im Gespräch mit ihr."

Ich hoffe, daß alle meine Leserinnen die zärtliche Sinnigkeit des einfachen Bergmanns anerkennen werden!

Je größer das Glück, um so schneller zerbricht es.

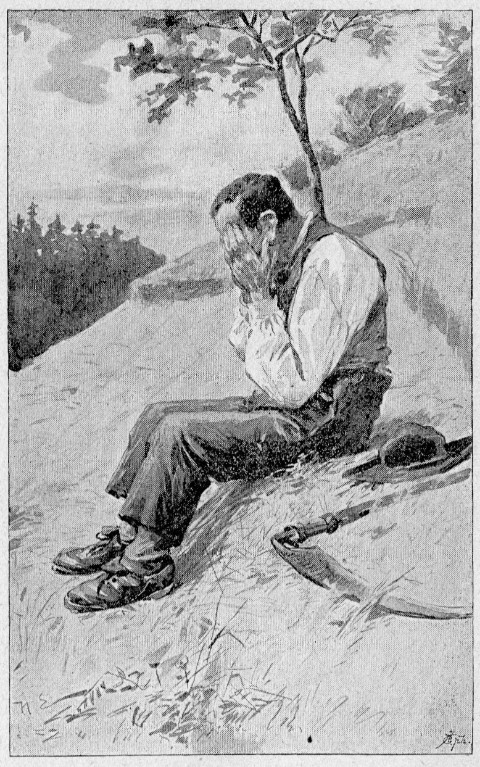

Nur kurze Zeit, nicht viel mehr als ein Jahr, lebte der Benedikt im Besitze seiner braven Lis. Sie starb und ließ ihn in Verzweiflung zurück. Er meinte, es sei nicht möglich, daß sie seine Lis tot hinabgetragen hätten ins Tal, und konnte sich kaum fassen.

Manchmal, wenn er tagsüber in der Nähe seiner Hütte Gras mähte, übermannte ihn der Schmerz und die Erinnerung an sein verlorenes Weib. Er warf die Sense weg, setzte sich auf das grüne Gras und weinte sich aus.

Selten kommt aber bekanntlich ein Unglück allein, und so traf auch den Bühler bald darauf ein zweites. Die Gruben der englischen Gesellschaft wurden ins Freie fallen gelassen, und die Bergleute mußten "das Gezäh austragen".

Der Betrieb hatte sich nicht rentiert, während neue, große Anlagen notwendig geworden waren, um das Wasser zu bewältigen. Der Kapitän Martin war wegen seines Lebenswandels aus dem Gebiet des Wolf- und Wildschapbachtales verwiesen worden und hatte, nach England heimgekehrt, daselbst Stimmung gegen den Weiterbetrieb gemacht.

Ein neues Aktienunternehmen, das der langnasige Kapitän anregte, wurde, weil auf unsolidem Boden stehend, von der badischen Regierung nicht genehmigt.

Die Bergleute wurden wieder Waldleute und machten Holz; der Benedikt aber kehrte auf seinen Bühl zurück, bearbeitete sein Gütle und gedachte in Weh seines toten Weibes und in Betrübnis der eingegangenen Grube Friedrich Christian.

Die bravste und die schönste Frau wird nach Jahr und Tag vergessen, selbst von ihrem eigenen Mann. Die meisten Männer warten nicht drei Jahre, wie der brave Bühler; sie sehen sich weit früher nach einer andern um.

Ich glaub's dem Benedikt aufs Wort, daß er wieder heiraten mußte; denn wie sollte er, ein kinderloser, junger Mann, allein leben auf dem Bühl und sein Gut umtreiben?

Daß nur das Muß ihn trieb, als drei volle Trauerjahre um waren, geht daraus hervor, daß er weder auf Geld, noch auf Schönheit sah bei seinem Werdegang. Er suchte nichts als ein braves, schaffiges Weib, und das fand er draußen im Wolftal, zwanzig Minuten unterhalb des Häuschens, in dem wir am 13. Mai beisammen saßen.

Dort liegen einige Hütten, und sie heißen "im Zierle". Hier fand der Bühler, was er suchte, ein kreuzbraves Meidle, namens Genofev.

Der Benedikt lud am Tage vor der Hochzeit seine Nachbarn und Nachbarinnen drunten im Hirschbach höflich zur Morgensuppe ein. Diese Höflichkeit ward ihm aber schlecht gelohnt. In der Nacht stellten ihm die Meidle aus dem Hirschbach, erbost darüber, daß er "eine Fremde" ins waldige Tälchen und auf den Bühl bringe, eine als Weib ausstaffierte Vogelscheuche vor die Hütte, um die brave Genofev zu parodieren und den guten Bühler zu ärgern.

Und zur Morgensuppe kam gar niemand aus der Nachbarschaft, was dem gekränkten Hochzeiter Tränen verursachte.

Weinend schritt er von seinem Bühl herab und das Tälchen hinauf zu der Mutter Dieterles, des geistreichen Waldhüters, der damals noch ein Knabe, während seine Mutter Witwe war. Unter Tränen bat der Hochzeiter die Witwe, doch mit ihren Kindern zur Morgensupp' zu kommen, da er sonst allein wäre in seiner Hochzeitshütte. Und die Frau tat dem Armen den Gefallen. –

War mit dem Tode seiner Lis der Untergang der Knappschaft verbunden gewesen, so erstand bald, nachdem die Genofev in des Bühlers Hütte eingezogen, die Grube Friedrich Christian zu neuem Leben.

Franzosen hatten die Hinterlassenschaft der Engländer im oberen Kinzigtal übernommen und auch wieder im Wildschapbach zu muten begonnen.

Kaum hatte der Bühler gehört, daß Bergleute geworben würden, so erwachte seine alte Liebe zur Unterwelt; er meldete sich als Bollhäuer.

Jetzt hatte er wieder das "schöne", alte Bergmannsleben und war tagsüber Bauer und in der Nacht Erzgräber. War er aber am Tag unter der Erde, so arbeitete der brave Mann nachts bei Mondschein auf seinem Gütchen, mähte Gras und säte Korn.

Da der Betrieb nicht so flott ging wie unter den Engländern, so arbeitete unser Bühler oft ganz allein in einem Stollen.

Bei diesem Alleinsein kam ihm das erstemal und fortan iede Nacht der Gedanke, einmal alleiniger Besitzer und Muter eines Bergwerks zu werden.

Als deshalb die Franzosen nach acht Monaten schon die Grube wieder ins Freie fallen ließen, weil sie auf zu wenig edles Gestein trafen, da wollte der Benedikt allein im Friedrich Christian "das alte Bergglück" versuchen. Er wanderte talab nach Wolfe, um einen Schürfschein zu holen beim Oberamtmann Seidenspinner.

Dieser, sonst ein wohlwollender Mann, mußte dem Bühler seine Bitte abschlagen, da ein armes Bäuerlein in einer Grube, die so groß angelegt war und deren "Wassernötigung" Maschinen erforderte, ohne Lebensgefahr nicht aufkommen konnte.

Betrübt ging der Bergmann wieder heim; aber sein Berggeist ließ ihm keine Ruhe. Der Benedikt wollte wieder unter die Erde und dies um jeden Preis.

Wer sucht, der findet; so fand auch er den Weg, um zu einem eigenen Bergwerk zu kommen.

Ueber seinem Bühl erhebt sich gegen Westen ein waldiger Rücken, der Benauer Berg, der die Hochmulde des "Schwarzenbruch" nach Osten abschließt. Dort, so erzählt das Volk heute noch, stand einst eine reiche Bergstadt, Benau genannt. Wahrend die Täler unten alle noch ein See waren und die Schiffer an den hohen Bergspitzen ihre Schiffe festbanden, blühte die Stadt Benau mit einem lustigen Volke von Bergleuten. Ich bin am Tag darauf, nachdem der Bühler mir sein Leben erzählt, auf der Höhe gewesen, die einst diese Bergstadt getragen haben soll. Mein Freund, der Moosbur, der auf jener Höhe seinen Hof hat, holte mich ab und zeigte mir Gottes Herrlichkeit auf dem Schwarzenbruch, wovon ich ein andermal berichte. Er zeigte mir aber auch das Gebiet der einstigen Bergstadt Benau. Noch jetzt heißt ein kahles "Moos" der Kirchhof und eine Bergwiese die "Kapellenmatte".

"Die Stadt ging unter," so berichtete mir der Moosbur, "weil die Bewohner das goldene Kalb anbeteten, d. h. weil sie zu viel edles Erz fanden, wurde es ihnen zu wohl, und ihre Ueppigkeit forderte die Strafe des Himmels heraus."

"Der Pfarrer und der Mesner," sprach mein Schwarzenbrucher Freund weiter, "kamen allein davon. Sie waren auf einem Versehgang, und als sie heimkehrten, war die Stadt versunken."

"Das alles aber geschah noch zu Römerzeiten." War die Bergstadt eine römische Kolonie, wie auch ein und der andere Ort im untern Kinzigtal? Waren unter ihnen römische Christen, die in dieser Einsamkeit Ruhe fanden für ihren neuen Gottesdienst?

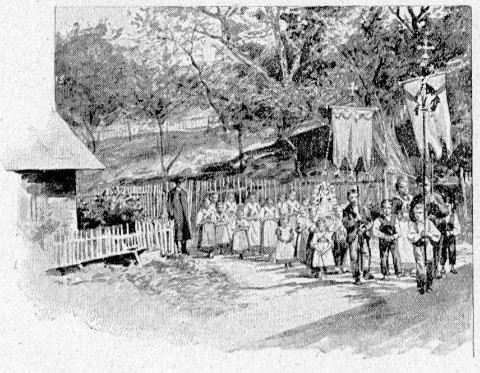

Es scheint so, denn der Volksmund erzählt weiter: "Von der Stadt Benau sei nur eine Kapelle übrig geblieben, und in dieser seien die wenigen Christen der Gegend zusammengekommen, während alle anderen Leute noch Heiden waren. Sie hätten Prozessionen gehalten am Sonntag um dies Kirchlein und reichbekränzte Jungfrauen das Bild der Muttergottes getragen."

"Ein heidnisches Weib habe einst das Heiligtum betreten und schänden wollen. Sie mußte dafür umgehen als die Hexe von Benau oder die alt' Lempi, die nachts die Leute quäle, welche in den Bannkreis des längst verschwundenen Kirchleins kämen." Wie sehr die Volkssagen mit einstiger Wirklichkeit verwandt sind, zeigt heute noch eine schöne Sitte, die sich auf dem Schwarzenbruch erhalten hat. Alljährlich von Kreuzerfindung bis Kreuzerhöhung, d. i. vom Mai bis September, versammeln sich an Sonntagen die Schulkinder und die Hirtenbuben und Hirtenmeidle beim größten Berghof, dem Hanseleshof.

Sein Fürst, der Hanselesbur, den ich gar wohl kenne, ist ebenso stattlich wie sein Riesenhof.

Sind die "kleinen Völker" beisammen, so kommen vier bekränzte Meidle aus dem Hause mit der Statue der Himmelskönigin und Hirtenbuben mit Kreuz und Fahnen, und es beginnt die Prozession der Kinder um den Bann des Hofes.

Eine wunderbare Prozession von wenig Menschenkindern auf einsamer Bergeshöhe! Und während die kleinen Menschen wallen und beten, schauen die waldigen Bergkuppen feierlich zu. Die Sonne leuchtet über die höhe und hinein in die Herzen der Beter. Ringsum ist feierliche Sonntagsstille, als wollte die ganze Natur lauschen, wenn Kinder ihren Gott verherrlichen und den Schöpfer bitten um seinen Segen.

Da wo die Schau über Berge und Täler hin am schönsten ist, hält der Zug, und die Hanselesbüre betet die Litanei zu allen Heiligen. Sie ruft die Namen der Apostel, der Märtyrer, der Bekenner Jesu Christi laut hinein in die Berge, und die kleinen Völker antworten mit ihren Silberstimmen, daß es hinunter in die Täler dringt und klingt: "Bittet für uns!"

Was ist die schönste Predigt und das schönste Gebet innerhalb der Kirchenmauern gegen solche Andacht, wie die Kinder und Hirtenvölker des Hanselesburen, des Moosburen, des Hermesburen, des Schorneburen sie halten zur Sommerszeit auf der Berghöhe des Schwarzenbruchs!

Da versteht man erst den Psalmisten, wenn er sagt: "Aus dem Munde der Kinder hast du dir Lob bereitet" – und wenn er ausruft: "Ihr Berge und ihr Hügel, ihr Täler und ihr Gewässer und alles, was in den Lüften lebet, – preiset den Herrn!"

Der Hanselesbur hat auf der Stelle, wo die Prozession beginnt, jetzt eine Kapelle bauen lassen. Und ich hab' ihm, dem stattlichen Mann in der Volkstracht, als er im Herbst 1897 in Freiburg mich besuchte, versprochen, die Kapelle zu sehen und einmal den uralten Bittgang mitzumachen.

Nach altem Brauch erhält jedes Kind, das dem "Umgang" um den Hanseleshof beiwohnt, vom Buren zum Abschied einen Kreuzer (drei Pfennig).

Die Menschen vergangener Zeiten schon haben wohl gewußt und empfunden, daß Kinder, die des Lebens Not nicht kennen, auch nicht recht wissen, wozu sie beten sollen. Drum haben seit Jahrhunderten die Bauernfürsten auf dem Hanseleshof die Kinder der umliegenden Berghütten belohnt für ihr Erscheinen und für ihr Beten.

Es war am 17. Juli des Jahres 1898, da ich die Fahrt antrat, um die Prozession der kleinen Völker auf dem Schwarzenbruch zu sehen.

Ich hatte erst nach neun Uhr Freiburg verlassen und war lange vor zwölf Uhr schon in der Hauptstadt des obern Kinzigtals, in Wolfe.

Hier war großer Spektakel; ein Kriegerfest wurde gefeiert, und ich war ordentlich froh, als ich nach kurzer Mittagsrast das Städtle und den Festpatriotismus des Tages hinter mir hatte.

Der Moosbur vom Schwarzenbruch hatte mich in Wolfe abgeholt, und in seinem "Burewägele" fuhren wir stolz das Wolftal hinauf. Hinter uns im Wagen stand eine Tochter des Hanselesburen, die ich im Verdacht hatte, daß sie in Wolfe gewesen war, um noch Einkäufe für meinen Besuch zu machen.

Die Sonne, welche die ganze Woche diesem irdischen Jammertal ihren Schein versagt hatte, leuchtete hellauf über Berg und Tal, und des Moosburen Gaul sprang lustig des Weges dahin, denn auch die Tiere fühlen es, wenn die Sonne scheint.

Ueber der "alte Wolfe" droben trafen wir die "alte Schorne", meine Freundin; sie zog im Sonntagsstaat der Dorfkirche zu. Die Oberwolfacher haben heute "Skapulierfest" und feierliche Vesper, und in diese wollte die Viktoria; so heißt meine Freundin.

Wir konnten uns nur grüßen und gegenseitig das Wohin austauschen; denn der Moosbur und ich und die alte Schorne hatten Eile. Um zwei Uhr sollte die Prozession auf dem Schwarzenbruch beginnen, und auf dem Kirchturm in der alte Wolfe läutete es eben "das ander" in die Vesper der Viktoria.

Des Hanselesburen Meidle hatte mir zwar versichert, die Kinder warteten, bis ich käme; aber ich wollte diese kleinen Völker nicht allzu lange aufhalten.

Auf dem halben Weg, vor dem Hirschen bei der Walk, hielten wir kurz an, ohne abzusteigen, und ich ließ dem Moosbur einen Schoppen kredenzen von der lustigen Hirschwirtin, der schönen Tochter der Viktoria.

Hier stieg noch ein junger Taglöhner und Holzhauer vom Schwarzenbruch hinten auf das Wägele, und fort ging's ins sonnige, enge Waldtal hinauf.

Wo das Dohlenbächle in die Wolf springt, fuhren wir gen Nordost, und bald mußten alle absteigen, bis auf den alten Pastor; denn es ging "dachgäh" bergauf.

Der Schwarzenbrucher Holzhauer schlug sich links und des Hanselesburen Tochter rechts in die Büsche, beide, um auf kürzeren Saumpfaden ihr Heim zu finden.

Es war ein Viertel nach zwei Uhr, als der Moosbur und ich durch die Schlucht hinauf beim Hanseles-Buren anfuhren.

Eine mit Rinden gedeckte, kleine Kapelle steht unmittelbar beim Haus und vor ihr die kleinen Völker, die zur Prozession erschienen sind, lauter barhäuptige und barfüßige Büblein und Mägdlein, die ersteren nur in Hose und Hemd, die letztern in farbigen Röcklein und weißem Linnen.

Sie schauen mich scheu und schüchtern an wie Waldvögelein. Ich ziehe ein Päckchen Helgen aus der Tasche, zeige ihnen die Bildchen und verspreche jedem eines derselben nach der Prozession; es müßte mir aber jedes seinen Namen sagen, damit es seinen Patron bekomme.

Jetzt lösen sich die Zungen, und bald ist die kleine Schar gesprächig. Mit Stolz stellen die Büblein sich vor, welche Kreuz und Fahnen und die Statue Johannes, des Täufers, und die Mägdlein, so die Muttergottes tragen dürfen.

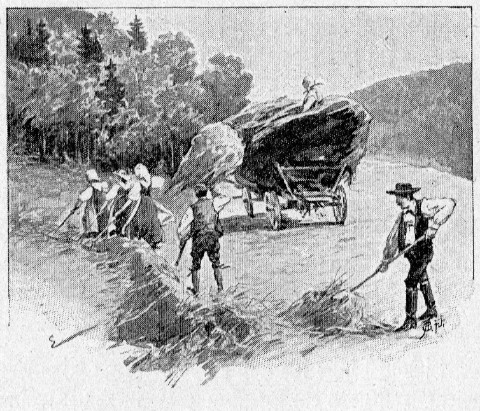

Der Hanselesbur sagt mir, es seien diesmal weniger Kinder, da die Leute auf dem Schwarzenbruch alle am Heuen seien, weil heute der erste Sonnenstrahl scheine nach langem Regenwetter. Die kleinen Hirten und die Hirtinnen müßten dabei helfen.

Seine eigenen zahlreichen Völker sah ich weit drüben in einer Mulde mit Heuen beschäftigt.

Jetzt trat die Tochter des Buren, die mit mir hergefahren war, unter die Kleinen und befahl, daß die Prozession sich ordne.

Die Träger und Trägerinnen eilten in die Kapelle, holten Fahnen, Kreuz und Statuen, und die heilige Fahrt setzte sich in Bewegung.

Den Betern voran ging, als der Mutter Stellvertreterin, die Tochter des Hauses, an ihrer Hand das kleinste der Kinder führend. Die reizenden Barfüßler schritten, die Händlein gefaltet, hintendrein und begannen: "Vater unser, der du bist in dem Himmel," und da sie an das "Gegrüßest seist du Maria" kamen und die Worte: "Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu" – gesprochen hatten, fügten sie, der kirchlichen Zeit entsprechend, jeweils bei: "Der von den Toten auferstanden," "der in den Himmel aufgefahren ist," "der den heiligen Geist gesandt hat."

Ich schritt wie ein alter Riese hinter den Kindern drein, mit hellen Tränen kämpfend.

Die Sonne stand mit Verklärungslicht still über der betenden und wallenden Schar, die ganze Natur schwieg, kein Windhauch ging durch die Blätter, und kein Vöglein gab laut. Alles war still und lauschte; nur die kleinen Menschenkinder beteten zum Vater, der im Himmel ist, und zu dem, der Mensch geworden ist, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben.

Fürwahr! Solch ein Gebet aus Kindermund muß durch die Wolken dringen und die Gottheit, der es gilt, erfreuen.

Und wenn der auf Golgatha Gekreuzigte heute, nach 19 Jahrhunderten, keine andere Ehre genösse auf Erden, als die, welche die Kinder auf dem Schwarzenbruch ihm darbringen, so wäre diese einzige Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung ein Beweis seiner Gottheit. –

Ich folgte den Kleinen nach, soweit ich es meinen schwachen Bewegungsnerven zumuten konnte; dann ging ich zum Hofe zurück und wartete die Rückkehr der kleinen Beter ab.

Bald hörte ich ihre Stimmen wieder vom Fenster aus. Da die Litanei jetzt in der Kapelle gebetet wird, kehren sie eher zurück als früher, wo das kleine Heiligtum noch nicht bestand.

Als die Prozession in dieses eingezogen war, trat ich unter die Türe und lauschte der Anrufung aller Heiligen durch den Kindermund, und ich sprach zu mir:

O du Kindermund, o du Kindermund,

Unbewußter Weisheit froh,

Himmelssprache kund, Himmelssprache kund,

Wie Salomo.

Unbewußter Weisheit froh,

Himmelssprache kund, Himmelssprache kund,

Wie Salomo.

Selbst die Sonne war den kleinen Betern nachgegangen; sie schien so andächtig und so himmlisch glänzend durch die Fensterscheiben der Kapelle, daß man glauben konnte, sie verstünde, was hier vorging.

Als die Litanei geendet, kamen die Kleinen wieder ins Freie und erhielten aus der Vorbeterin Hand die drei Pfennige. Ich aber gab ihnen die schönen Helgen. Die Kinder strahlten vor Freude, sagten herzlich ihr "Vergelts Gott" und eilten dann nach allen Richtungen bergauf und heim, um der Mutter die Helgen zu zeigen. –

Mich aber hielt die Büre auf dem Hanseleshof noch länger fest. Sie hatte dem Moosbur und mir ein Mahl bereitet, als wären zwei verlorene Söhne heimgekehrt ins Vaterhaus.

Wir aßen und tranken und wurden fröhlich wie Josephs Brüder, indes der Hanselesbur einige Wagen voll Heu heimführte.

Als er damit fertig war, schied der Moosbur hinüber auf seinen Hof, und mich führte der Hanselesbur wieder bergab auf dem für eine Talfahrt lebensgefährlichen Weg.

Er brachte mich glücklich bis zum Ochsen im Schappe, Hier empfing mich ein Wagen von Rippoldsau, und ich fuhr in einen wunderbaren Abend hinein und das Wolftal hinauf bis an den Fuß des Kniebis.

Am andern Mittag ging's über diesen hinüber an die Kinzigtalbahn. Am Abend war ich wieder in Freiburg. –

Merkwürdig ist, daß von der Kinderprozession selbst drunten im Wolftal die allerwenigsten Menschen etwas wissen, und doch ist dieselbe uralt. Das wahrhaft Schöne bleibt gerne im Verborgenen.

Ich denke mir die Entstehung der Prozession also: Christen hielten ihre Bittgänge auf dem Schwarzenbruch, während noch Heiden neben ihnen wohnten. Die Kinder der letztern trieb die Neugierde zu diesen Prozessionen, und durch die Kinder kamen schließlich auch die Eltern und wurden Christen. Zum Andenken wurde die Kinderprozession eingeführt.

Eine alte Sage dagegen berichtet: Einst sei auf dem Hanseleshof der ewige Jude übernachtet, und damit er nicht wieder komme, habe der damalige Bur das Gelübde der Prozession gemacht.

Mag dem sein, wie ihm wolle, ich sage: Möge nie auf den Hanseleshof ein Bur kommen, der diesen ebenso lieblichen als ergreifenden Bittgang der kleinen Völker abschafft.

Ich bin der letzte, der Feuer vom Himmel ruft über Verbrechen: aber das glaube ich fest, daß Gottes Segen weichen müßte von dem Hof, wenn das Gebet und das Lob Gottes aus Kindermund verstummen würde auf der einsamen Höhe des Schwarzenbruchs. Und so wie einst die üppige Bergstadt Benau unterging, würde der reiche Hanseleshof vom Erdboden verschwinden. –

Die alte Sage vom Silberreichtum im Benauer Berg veranlaßte im 18. Jahrhundert die Bergleute, die damals noch viele Gruben im Kinzig- und Wolftal betrieben, auch die alten Stollen auf dem Schwarzenbruch wieder aufzunehmen.

Die alten Schachte wurden um 1726 wieder "aufgewältigt" und nach "Rot- und Weißgiltigerz", d. i. nach Kupfer und Silber durchsucht. Es wurde aber davon nur wenig "aufgeschlagen", und man ließ bald die Grube, der man den Namen Clara gegeben, wieder auf.

Mehr denn vierzig Jahre später hieß es unter den Erzbauern im oberen Kinzigtal, im Kloster Schwarzach am Rhein drunten sei eine Urkunde gefunden worden, die besage, daß im Benauer Berg ein ganzer Stock gediegenen Silbers verborgen sei.

Ueber zehn Jahre lang muteten sie daraufhin wieder "im alten Mann", fanden aber meist nur Eisenerze. 1782 stellten sie die Arbeit ein und nannten treffend den letzten Stollen, den sie aufgewältigt hatten, "das goldene Kalb hinter der eisernen Türe".

Von diesem goldenen Kalb nun träumte es unserem Benedikt, der die Benauer Sagen alle kennt. Weil der Bühl, auf dem sein Gütchen liegt, nun ein Ausläufer des Benauer Berges ist, so schloß er, es müßten auch Adern von Rot- und Weißgiltigerz unter seinem Bühl durchgehen und Besuch machen im Hirschbach bei den Erzgängen im Friedrich Christian und im Herrensegen.

Drum nahm er nochmals den Weg unter die Füße, ging zum Oberamtmann Seidenspinner und bat um einen Schürfschein auf seinem eigenen Gut. Den erhielt der Benedikt, und nun schlug er einen Stollen in "das harte Wesen" unter seinem Bühl.

In jeder von Feldarbeit freien Tagesstunde und auch zur Nachtzeit mutete er nun in seiner Grube, fand jedoch nichts als Schwefelkies; trotzdem ließ er die Arbeit nie gänzlich ruhen. Der unermüdliche Mann sah sich aber nebenbei noch nach einer anderen Steinarbeit um, die sicher Geld einbrachte. Er wurde Steinsprenger und Steinklopfer. Draußen an der Landstraße im Wolftal, unweit des Häuschens, in welchem er mir erzählte, saß er in den sechziger Jahren unzählige Tage und klopfte Steine zu Straßenschotter.

Den weiten Weg vom Hirschbach machte er jeweils springend, um ja keine Zeit zu versäumen. Bis zu ein und einem halben Gulden verdiente er so täglich mit Steinklopfen und war darob baß erfreut. Denn so oft

ein Vorübergehender ihm den üblichen Gruß zurief: "Fleißig, fleißig!" – antwortete der Bühler, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, freudig: "Ja, für ein' Gulden und dreißig!"

Während er aber emsig die Steine zerschlug neben der rauschenden Wolf, dachte er an die Schätze edlen Erzes, die im Hirschbach verborgen wären, und der Berggeist ließ ihm keine Ruhe, so lange er über dem Steinhaufen an der Landstraße saß und klopfte.

Die Franzosen hatten den Abbau des Friedrich Christian aufgegeben; aber die Maschinen zum Heben des Wassers hielten sie in Betrieb, um die Schächte nicht versaufen zu lassen und um noch ein wenig Flußspat gewinnen zu können.

Mit dem Krieg von 1870 ließen sie nichts mehr von sich hören, und noch weniger schickten sie Geld. Jetzt stellten die Maschinenwärter, der Seraphin und der Valeri, zwei Bergleute aus dem Wildschapbach, ihre Arbeit ein, und in einer Nacht waren die Schächte "versoffen" und die Fahrungen, Pumpen und Förderungseinrichtungen in Nacht und Wasser begraben.

Es war und blieb dieser Untergang der erzreichen Grube ein stehender Schmerz für den Bühler, der es bis zur Stunde nicht verwinden kann, daß so viele Schätze und so viele Werkzeuge ungehoben ruhen sollten.

Mit seinen heranwachsenden Buben wuchs des braven, denkenden Mannes Hoffnung, den Bergbau aufs neue und schwunghafter betreiben zu können.

Die Knaben Markus, Karl, Ferdinand, Sepp und Kilian hatte der Vater von frühester Jugend an eingeweiht in die Schönheiten und Segnungen des Bergbaus und sie so für denselben begeistert.

Er hatte ihnen auch, wie einst ihm sein Vater, an den Abenden erzählt vom Berggeist, vom funkelnden Gestein in den Tiefen der Erde, von der Arbeit des Bergmanns in dunklen Schachten, vom Ein- und Ausfahren, von den Festen und Prozessionen und von der Uniform der Bergleute. Er zeigte ihnen "Schaustufen", an denen Kristalle und eingesprengte Silber- und Bleierze glänzten.

Und die Augen der Knaben leuchteten, und alle verlangten Bergleute zu werden und dem Vater zu helfen, edle Erze zu heben aus den Bergestiefen im Hirschbach und im Wildschapbach.

Das war des Alten Trost und Hoffnung, wenn er auf der Landstraße Steine klopfte und an den Bergbau und an seine Buben dachte. Seine Hoffnung sollte nicht zuschanden werden.

Das obere Tal der Kinzig mit seinen zahlreichen Nebentälern und Nebenflüßchen ist in Bergmannskreisen weithin bekannt ob seiner alten, reichen Erzgruben. Drum kommen dahin auch in unseren Tagen noch oft zur Sommerszeit fremde Bergleute und Bergingenieure, um geognostische Studien zu machen.

So erschien auch Ende der siebziger Jahre im Wildschapbachtale ein sächsischer Bergingenieur aus Freiberg. Kaum hatte der Bühler davon gehört, als er

zu ihm eilte und ihn bat, seine eigene Grube in Augenschein zu nehmen.

Der Ingenieur mochte nicht übel staunen, als er den Bauersmann sah, der sich ihm als Eigentümer und alleiniger Bebauer einer Erzgrube präsentierte. Die Energie, welche aus des braven Mannes Augen schaute, erweckte in ihm aber Vertrauen, und er begleitete den Benedikt zu seinem Erzloch und ließ ihn in demselben da und dort schürfen, um das Gestein kennen zu lernen.

Sein Gutachten stimmte mit dem uns bekannten Schluß des Erzbauern auf dem Bühl überein, daß nämlich der Benauer Gang größere Erzlager bis unter den Bühl des Benedikt treibe.

Ferner meinte der fremde Berggeist, drunten im Herrensegen müsse sich auch noch was machen lassen, Dort liege sicher noch viel Blei, Silber und Kupfer unter der Erde.

Das war Musik für des alten Bergknappen Ohren, und jetzt ließ es ihn nimmer ruhen, wieder Bergbau im großen zu treiben.

Er eilt nach Wolfe aufs fürstenbergische Rentamt und bittet, ihm die Grube Herrensegen auf 25 Jahre in Pacht zu geben. Die Standesherrschaft willfahrt dem Gesuch des bäuerlichen Erzsuchers und überläßt ihm die gewünschte Grube auf ein Vierteljahrhundert zur Ausbeute gegen 40 Mark jährlichen Pachtes. Auch das Bezirksamt hat diesmal nichts dagegen.

Als der fürstliche Waldhüter im Wildschapbach, mein Freund Dieterle, an einem schönen Frühlingstag des Jahres 1878 den Pachtvertrag auf den Bühl im Hirschbach brachte zur Unterzeichnung, da hatte der Bühler einen Kirchweihtag.

Sein braves Weib aber, die Genofev, riet ihm ernsthaft zu, sein Gütle zu bebauen und so sich und die Seinigen mit sicherem Brot zu versehen und nicht ungewissen Schätzen unter der Erde nachzugraben. Sie mahnte ihn drum, den Pachtvertrag nicht zu unterschreiben.

Dagegen erhob sich aber mit Macht der Schwärmer für unterirdische Reichtümer, faßte seine Gattin an dem allen Töchtern Evas gemeinsamen Zipfel der Eitelkeit und sprach feierlich: "O Alte, du waisch nit, was i vorhab'. Wenn mir (wir) aber amol so wit sin, daß du am Sunntig kascht mit der Schäse in d'Kirch und wieder heimfahre, und wenn amol alle Hirschbacher de Huat lupfe und ›Frau Lehmann‹ zu dir sage, no worsch z'friede si."

Die Genofev schwieg, der Benedikt aber unterzeichnete mit Stolz die Urkunde, welche ihn zum Herrn einer großen, reichen Erzgrube machte.

Die Hirschbacher, unter ihnen manche einstige Bergleute, schüttelten die Köpfe über den Bühler und lachten ihn aus, daß er allein als Großpächter im Herrensegen muten wolle. Er aber meinte, sie würden noch froh sein, wenn sie einmal bei ihm als Bergknappen Dienste nehmen könnten.

Mit seiner ganzen Energie ging er an "die Aufwältigung des alten Mannes" im Herrensegen und baute nebenbei auch unter seinem Bühl. Als Vollhäuer stellte er seinen Bruder Felix ein und als Knappen seine kaum herangewachsenen drei ältesten Buben, den Marx, den Karle und den Ferdinand.

Alle hatte er mit Begeisterung für sein Unternehmen zu erfüllen gewußt. Sein Bruder Felix war ein alter Bergmann, jetzt aber längst verheiratet droben "im Dös" bei Rippoldsau und in diesem Badedorf Polizeidiener.

Unter Tags amtete der Felix nun als "Sicherheit", und am Abend wanderte er den nahezu drei Stunden langen Weg von Rippoldsau hinab in den Hirschbach und fuhr in eine der Gruben seines Bruders, um die Nacht über Erz zu graben. Am Morgen schleppte er sich wieder nach Rippoldsau hinauf.

Erst als der unermüdliche Polizeidiener der Ueberanstrengung erlag und dem Bergbau entsagen mußte, ließ der Benedikt die Grube unter seinem Bühl ruhen und widmete seine und seiner Buben Kraft gänzlich dem Herrensegen und zwar unter Mühsalen und mit einer Ausdauer, die erstaunlich sind und einem ungeteilte Bewunderung abringen für Väter und Söhne.

Seit dreißig Jahren war die Grube "kalt gelegen", die Zugänge und Stollen eingefallen und verschüttet, die Schächte voll Wasser. Angesichts dieses Zustandes wäre jeder davon abgestanden, mit so unzulänglichen Kräften die Grube wieder aufzuwältigen – nur der Benedikt und seine drei Buben, von denen noch keiner zwanzig Jahre alt war, schreckten nicht zurück. Sie gingen an jedem von der Feldarbeit freien Tage und jede Woche einige Nächte an die Arbeit, um zunächst den Schutt und das Wasser aus dem Herrensegen zu bringen.

Der Hauptstollen war 2700 Fuß lang und ganz mit Wasser und Schutt gefüllt. Wochen, Monate und Jahre lang arbeiteten die vier Menschen nur, um den Gang freizulegen. Oft stürzte das von ihnen freigemachte Wasser so massenhaft zu Tal, daß der Wildschapbach anschwoll.

Mit Lebensgefahr wurden dann die tiefsten Schächte überbrückt und in der dicksten Stickluft gearbeitet. Diese wirft den Vater 16 Wochen lang aufs Krankenlager; aber die Krankheit nimmt weder ihm, noch seinen Buben Hoffnung und Mut.

Unverdrossen schaffen die letzteren allein Schutt und Wasser aus dem Berg und, kaum genesen, hilft ihnen der Vater wieder.

So vergehen drei volle Jahre, und bereits hat der Benedikt 7000 Mark zugesetzt, eigenes und fremdes Geld: die Hirschbacher und die Wildschapbacher spotten und höhnen, aber den Benedikt und seine braven Buben berührt's nicht.

Sein Sohn, der Markus, hat als Kind einmal 800 "Märkle" geerbt. Die stellt er, majorenn geworden, freudig dem Vater zur Verfügung, damit dieser weiter muten könne im Herrensegen.

Endlich kommen die vier unermüdlichen Meuschen "vor Ort", d. i, bis dahin, wo der letzte Häuer des alten Betriebs den letzten Schlag ins Gestein getan hatte. Aber nirgends ein Erz, überall totes Gestein! Es ist zum Verzweifeln. Drei Jahre gearbeitet bis zum Ende des Ganges, und nun erst keinen Lohn!

Aber der Bühler, obwohl im tiefsten Herzen getroffen, rafft sich auf und beginnt neue Stollen anzulegen und neue Schächte abzuteufen. Er machte sie aber nur so weit, daß ein Mensch durchschlüpfen konnte, und in den aufwärts getriebenen Stollen mußten er und seine Buben kriechen und dann liegend arbeiten.

Man denke sich die Luft in diesen engen Steinsärgen und den Dunst der Grubenlichter. Die Leute litten unsäglich, und der Vater wurde abermals schwer krank. Viele Wochen lag er darnieder; doch auch dieses zweite Siechtum vermochte seinen Mut nicht zu beugen. Kaum kann er wieder stehen und gehen, ist er wieder in seiner Grube.

Doch der "Wetternötigkeit", d. i. dem Luftmangel, sucht er abzuhelfen. Er erfindet selbst auf die primitivste und billigste Art einen Ventilator und leitet durch Ofenröhren, die in einer Länge von 400 Fuß zusammengesetzt werden, Luft in sein Bergwerk.

Aber kaum sind die leiblichen Nöten etwas gemildert, so steigern sich die geistigen. Nirgends kommt edles Erz zum Vorschein, überall nur totes und taubes Gestein.

"O, wie manche Nacht," so erzählte mir der brave Mann, "hab' ich, in der Grube arbeitend, unzählige Vaterunser gebetet, Gott möge mir und meinen Kindern helfen. Jahre lang Tag und Nacht arbeiten, Schulden machen, sieben Kinder ernähren müssen und kein Erz finden, das war himmelschreiend!"

Endlich, in einer Nacht, wenige Tage vor dem Weihnachtsfest 1881 – schlägt der Bergmann eine große, reiche Ader von gediegenem Blei auf, das in Quarzsand gebettet war. Sein Herz jubelt, und sein Mund spricht Dankgebete.

Bald findet er Silber unter dem Blei und ziemlich reichlich. Der Unermüdliche ist belohnt. Jetzt baut er eine Scheidhütte, macht eine Wasch- und Pocheinrichtung und scheidet die Schlacken vom edlen Gestein.

Aber wohin mit dem letzteren? – Das war jetzt die Frage. Am Marxtag 1882, dem Festtag seines Aeltesten, wiegt er seinen Schatz und hat 50 Zentner lauteres, derbes Bleierz mit Silber gespickt. Aber wie es zu Geld machen, da nirgends im Lande mehr Schmelzen sich finden?

In dieser Not erinnert er sich, daß ehedem unter dem englischen Betrieb ein Bergwerksdirektor aus Freiberg, den die Revolution aus Sachsen vertrieben hatte, einige Zeit bis zu seiner Amnestierung im Wildschapbach tätig gewesen und dann wieder nach Sachsen zurückgekehrt war.

Seinen Namen, Breithaupt, wußte er noch, und so gelang es ihm, durch Briefe, die er durch andere Leute schreiben ließ, den Mann aufzufinden. Dieser nimmt sich gerne des Braven an, der allein noch im Kinzigtal die Fahne mit Schlegel und Eisen hochhielt.

Er schreibt ihm, sein Erz nach Freiberg zu senden. Das ist aber leichter geschrieben, als getan, besonders wenn man so weit von Sachsen wohnt und 15 Kilometer an die nächste Bahnstation, Husen im Kinzigtal, hat.

Unser Benedikt macht sich erst zu Fuß auf den Weg nach Husen, um einen Spediteur zu suchen, der ihm sein Erz auf Kredit fortschaffe, bis es in Geld umgesetzt wäre.

Er findet einen solchen weißen Raben in dem Kaufmann Lattner, den auch ich noch wohl gekannt. Dem führt nun der letzte Bergmann seine ersten Erze zu, und sie wandern ins ferne Sachsenland.

Nach einiger Zeit schickt der wackere Bergwerksdirektor dem Benedikt, der schon drei Jahre umsonst gearbeitet, 1250 Mark für "sein Blei" und "sein Silber", das in seinem Erze sich gefunden hat.

Jetzt ist alle Mühe und alle Pein vergessen, und der Bühler sieht sich im Geiste schon als den zukünftigen Krösus im oberen Kinzigtal, als den baldigen Inhaber aller Gruben und alle Hirschbacher und Wildschapbacher als seine Bergknappen.

Seine indes auch herangewachsenen Söhne, den Sepp und den Kilian, läßt er trotzdem nicht, wie die andern, Bergknappen werden, sondern den einen Schneider, den andern Schuster, weil er meint, diese zwei Professionen würden seine zukünftigen Bergknappen am meisten brauchen und die Buben so am besten ihr Brot finden.

Emsig schlägt er mit den drei andern weiter im Herrensegen, und im November 1882 langen schon wieder 2000 Mark für Silber und Blei aus Sachsen an.

Der Bühler erhebt stolz sein Haupt und mit Recht. Der Hohn der Spötter verstummt, und selbst die Genofev, sein braves Weib, glaubt bald an die Weissagung ihres Benedikt, daß man noch mit der Chaise in die Kirche fahren werde.

Der brave Mann bereitete seinem Weib für den vielen Kummer, den auch ihr sein jahrelang vergeblich gesuchtes Bergglück gemacht, jeweils eine Freude, wenn Geld für Erz ins Haus kam. Er wanderte hinaus ins Wolftal und hinab zum Ochsenwirt, der einen Guten schenkt, und holte eine große "Gutter" voll des besten Weines, an dem seine Ehehälfte sich wochenlang laben konnte.

Für sich und seine drei Bergknappen aber ließ er jetzt stolze Uniformen machen, wie die alten Bergleute sie trugen und die ich in "Der Fürst vom Teufelstein" schon beschrieben habe.

Als in den achtziger Jahren einmal der Großherzog von Baden vom Bad Rippoldsau her in den Wildschapbach kam, um die Flößerei zu besichtigen, stellte sich auch der Bühler mit seinen drei Bergknappen in Gala vor und überreichte dem Landesfürsten herrliche Schaustufen aus seiner Erzgrube.

Dieser war nicht wenig erfreut über die einzigen Bergleute und Erzgräber in seinem Lande, sagte dem Benedikt seine Protektion zu und lud ihn zu einem Besuch nach Rippoldsau ein, um noch mehr von ihm zu hören über seinen Bergbau.

Mit doppelter Arbeitslust kehrte er von dieser Audienz zurück. Der Großherzog hatte ihm versprochen, seine Erze in Karlsruhe prüfen und taxieren zu lassen, damit er in der Fremde nicht zu wenig bekäme.

Eine Probe geht zur Untersuchung nach der badischen Residenz ab. Der Befund fällt nicht gut aus, wahrscheinlich weil man bei uns längst verlernt hat, wie man die Erze prüfen soll – und es wird dem Bühler geraten, seinen Bergbau als unrentabel einzustellen.

Er kennt aber als alter Praktiker seine Erze besser als die Gelehrten in Karlsruhe; drum ficht ihn deren Abraten nicht an. Er gräbt ruhig weiter, sendet aber seine Erze, um Fracht zu sparen, durch Vermittlung des wackeren Spediteurs von Husen statt nach Sachsen nach Stolberg bei Aachen und bekommt "gutes Geld" für seine Ware.

Der Transport nach Aachen war weit weniger schwierig für die Bergleute im Herrensegen, als die Verbringung des Erzes aus der Unterwelt ins Freie.

Die Art, wie die Braven dieselbe bewerkstelligen mußten, ist staunenswert.

In fast kriechender Stellung wurde das Gestein losgelöst, meist vom Vater, der stets "vor Ort" arbeitete und einen Sohn bei sich hatte. Der letztere sortierte das Gestein gleich im Stollen; das tote förderte er mittelst kleiner, schmaler Schubkarren eine Strecke weit "gegen Tag" und versenkte es dann in einen alten Schacht; das erzhaltende aber barg er in einem Sack und führte diesen auf einem Karren über den Schacht, der nur mit einem Brett überdeckt war. Einen Fuß vor den andern setzend, ging der "Fahrer" über den tiefen Abgrund.

Dann kam eine Stelle, wo der Stollen steil abwärts führte. Hier wurde der Sack auf einen kleinen Schlitten geladen, der Knappe setzte sich darauf, und fort ging's in rasender Eile bergab.

Wo dann der Stollen wieder eben war, wurde angehalten und der Sack vom Schlitten genommen. Nun stieg der Knappe an der "Fahrung" des Schachts an einer Leiter so hinab, daß er den Sack vor sich auf die Arme nahm, mit beiden Händen sich an den "Leiterbäumen" hielt und langsam hinunter kroch.

Wo dann der Stollen wieder eben war, wurde angehalten und der Sack vom Schlitten genommen. Nun stieg der Knappe an der "Fahrung" des Schachts an einer Leiter so hinab, daß er den Sack vor sich auf die Arme nahm, mit beiden Händen sich an den "Leiterbäumen" hielt und langsam hinunter kroch. Im Hauptstollen angekommen, wurde der Sack wieder auf einen Karren geladen und vollends zutage gefördert und den zwei Knappen in der Scheid- und Pochhütte überliefert.

So mühsam brachten der Benedikt und seine Buben ihr Erz aus Nacht zutage und dies nicht bloß ein oder das andere Jahr, sondern fast zwei Jahrzehnte lang, und nebenbei bebauten sie noch das nicht kleine Gut auf dem Bühl.

Im Jahre 1885, mitten im Winter, zieht der Bühler eines Abends mit einem Sack voll Erz durch den Hauptstollen; da bricht ein Stück Felsmasse los, schlägt ihm den Arm ab und zerschmettert den Knochen.

Sein Zustand wird schlimm, und der Benedikt denkt schon ans Sterben. Er schickt einen seiner Buben hinaus ins Wolftal, um den Pfarrer zu holen mit den Sakramenten der Sterbenden.

Damals war Pfarrer in Schapbach der kleine Rauber, der kurz vor mir in Freiburg Theologie studierte, ein milder, stiller Priester, jetzt Pfarrer zu Hüfingen in der Baar. Er erzählte mir selbst, wie schwierig der Versehgang zum Benedikt gewesen sei in jener kalten Winternacht. Die Wege waren so eisig im Hirschbachtälchen, daß der brave Pfarrherr schließlich auf allen Vieren auf den Bühl des kranken Bergmanns kriechen mußte, um nicht Arme und Beine zu brechen.

Der Todesengel zieht an der Kutte vorüber, ohne den Erzbauern Benedikt mitzunehmen; aber dieser muß nach Straßburg in die Klinik, wenn sein Arm wieder recht werden soll.

Zwei Monate seufzt er im Schatten des Straßburger Münsters, und dann kommt er heim, ist aber noch arbeitsunfähig für Jahr und Tag.

Den Arm in der Binde, wandelt er trotzdem jeden Morgen, den Gott vom Himmel gibt, den Hirschbach hinaus und besucht seine Buben bei der Arbeit im Herrensegen. An Seilen lassen diese den Vater in die Schächte hinunter, in denen sie Erz aufschlagen und besonders schöne Schaustufen finden.

Mit diesen versorgt der Benedikt gegen bares Geld die Mineraliensammlungen in Frankfurt, München, Darmstadt, Straßburg, Köln, Heidelberg und Karlsruhe.

Bei der Gewerbeausstellung in Freiburg im Jahre 1887 war der Bühler im Hirschbach der einzige Bergmann, der Erzstufen ausstellte.

Hätten die Preisrichter, unter denen auch ich mich befand, damals gewußt, mit welcher Mühe der brave Mann im Hirschbach seine Erze gewonnen, er hätte sicher eine goldene Medaille erhalten und sie auch verdient. So ging er leer aus.

Wieder arbeitsfähig, geht er mit neuem Mut in sein Bergwerk und will einbringen, was er versäumt hat.

Gerne hätte er auch einmal Gruben gesehen, die in vollem Betrieb waren und deren Erze an Ort und Stelle geschmolzen wurden.

Da er hörte, die ihm nächstgelegenen, wenn auch immerhin noch sehr entfernten Bergwerke der Art seien bei Ems an der Lahn, so reiste er in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre dorthin. Der einfache, unscheinbare Bauersmann vom Schwarzwald wurde so liebenswürdig aufgenommen, daß er fortan seine Erze alle nach Ems gehen ließ.

Siebenmal war er dann in den folgenden Jahren dort, um seine Schätze schmelzen und wägen zu sehen und das Geld dafür in Empfang zu nehmen. Mit neuer Begeisterung für den Bergbau kehrte er jeweils auf seinen weltfernen Bühl zurück, doch nicht ohne schmerzliches Gefühl, mit so kleinen Mitteln arbeiten zu müssen, nachdem er einen Großbetrieb hatte kennen lernen.

Und diese Unkraft, den Herrensegen im großen und recht bergmännisch betreiben zu können, veranlagte schließlich die polizeiliche Schließung seiner Gruben.

Je weiter nämlich die Bergleute vom Bühl in den Berg vordrangen, um so größer wurde die Wetternötigkeit, und des Bühlers primitive Ventilation mit Ofenröhren reichte nimmer aus.

Sein dritter Sohn, Ferdinand, der begeistertste Bergmann unter seinen Buben, erlag deshalb in jungen Jahren den Mühsalen der Grubenarbeit.

Sein Tod, geholt in ruheloser, schwerer Arbeit unter der Erde, ging auch allen einstigen Bergleuten im Hirschbach und Wildschapbach zu Herzen. Sie suchten deshalb an seinem Begräbnistag die alten Uniformen wieder hervor und trugen und geleiteten den jungen, braven Knappen feierlich hinaus nach Schapbach zu Grabe.

Der Tod Ferdinands nahm auch seinen zwei Brüdern den Mut, weiter nach Erz zu graben im Herrensegen, wo die Stickluft immer dicker wurde. Der Vater allein wollte nicht aufhören.

Die Gemeinde Schapbach veranlaßte nun aber den Bur, auf dessen Eigentum die Scheid- und Pochhütte des Bühlers lag, diesem zu kündigen, weil es lebensgefährlich sei, weiter in der Grube zu arbeiten.

So war der brave Mann, dessen Herz nur am Bergbau hing, wider seinen Willen gezwungen, den Herrensegen wieder ins Freie fallen zu lassen.

Seine Buben, nun älter geworden, verließen den Bühl und machten sich selbständig. Die zwei Bergleute erwarben sich eigene Hütten, der Marx draußen im waldigen Tiefenbach, einem westlichen Seitentale der Wolf, der "Karle" im Hirschbach unweit vom Vater. Die jüngeren hatte er ohnedies dem Handwerk zugewandt. Der eine war, wie schon gesagt, Schuhmacher, der andere Schneider geworden.

Der Schuster übt heute sein Gewerbe im Städtle Wolfe, der Schneider etablierte sich gar in der badischen Residenz.

Betrübt saß der Vater Benedikt auf seinem Bühl und brütete über seine untergegangenen Hoffnungen. Von den Kindern waren ihm jetzt nur noch die zwei jüngsten daheim geblieben, die Genofev und der Felix.

In diesen trüben Stunden erzählte er nun dem Felix, der noch in die Schule ging, vom Berggeist und

von den Schätzen unter der Erde. Der Knabe lauschte, wie einst seine Brüder, und als er der Schule entlassen war, nahm er Schlegel und Eisen. Und bis zur Stunde folgt er dem Vater, so oft sie über der Erde ihre Arbeit getan haben, in die Erzgrube unter dem Bühl.

Hier hatte, eines Knappen sicher, der alte Bergfex wieder angefangen, seine eigene Grube aufzuwältigen, die er während des Gewerks im Herrensegen hatte kalt werden lassen.

150 Meter weit unter der Erde hat er bereits wieder einen Stollen getrieben, und er hofft, wenn noch 30 Meter aufgewältigt sind, auf den Benauer Erzgang "einzubrechen".

Und der Benedikt hat gute Hoffnung, eines Tages auf edles Erz zu stoßen. Ein Anzeichen dafür ist ihm der starke Wasserdruck, den er in seinem Stollen verspürt. "Wo kein Wasser ist," so lehrt er geistreich, "ist auch kein Erz. Denn wo kein Wasser ist, wächst nichts, auch kein Stein."

Auch das erfuhr ich von dem alten Bergmann zum erstenmal, daß edle Erze sich stets gut betten und nie in schlechtem Gestein sich finden, sondern nur in feinerem, wie Quarz oder Sand. –

So viele Hoffnung der Benedikt auch auf seine Grube setzt, so kann er's doch nicht überwinden und vergessen, daß die Gruben Herrensegen und Friedrich Christian kalt liegen.

Sein heißester Wunsch wäre es, die Schätze in der letzteren, der größten Grube des Wildschapbachtales, heben zu können. "Im Friedrich Christian liegt," so meinte er, "noch Silber und Blei genug und Kupfer und Flußspat in Masse."

Und dann fuhr er also fort: "Wenn i die bare Mittel hätt' und mit fremde Lit schaffe könnt', oder wenn mir nur mine Buawe nit so usanander g'loffe wäre und der Ferdi nit g'storbe, – der isch halt der Kerne Kern, Mittelpunkt. g'si bim Bergbau – dann tät' i im Friedrich Christian anpacke. Für 8000 Mark könnt' i a Dampfmaschi nastelle, daß sell Wasser bald us'm Christian wär', und dann stünd' zwischen dem Karlsschacht und dem Josephsschacht 's Erz huffewies in der Sohl."

So sprach er mit dem Brustton eines überzeugten Propheten, dem aber die Mittel fehlen, um seine Weissagungen in der Erfüllung zu zeigen oder, wie der Franzose sagt, "pour corriger Ia fortune," d. i. das Glück an der Stirnlocke zu nehmen und auf den Bühl des wackeren Benedikt zu führen.

Doch unentwegt hofft er noch zu Mitteln zu kommen, um Leute an- und eine Wasserhebungsmaschine beim Friedrich Christian aufzustellen. Und von dieser Hoffnung getragen, verlegt er sich, wenn er übriges Geld hat, aufs Lotteriespiel. 175 Mark hat er schon einmal gewonnen, und vielleicht kommt bald ein größerer Brocken – ganz nahe am großen Los stand seine Nummer schon einmal – und dann geht's an den Friedrich Christian, dessen ungehobene Schätze den Benedikt Tag und Nacht verfolgen.

Bis das große Los kommt, wird unverdrossen, ob Sonne oder Mond übers waldige Tälchen geht, dem Benauer Gang zugesprengt und so im Kleinen betrieben, was man im Großen noch nicht kann.

Der Sohn Felix, ein stiller Knabe, hilft freudig über und unter der Erde, und der Vater lobt ihn. Und die Genofev, die einzige Tochter, ist ein braves Meidle.

Sie will Vater und Mutter verlassen und eine Klosterfrau werden. Das ist dem alten Bergmann zu viel; er meint, sie sollte bei den Eltern bleiben, so lange diese leben, vorab weil die Mutter krank sei und nicht mehr allem so nachgehen könne wie früher.

Ich gab ihm recht in bezug auf die Genofev, und das freute ihn. Er bat mich, ihr zuzusprechen, einstweilen daheim zu bleiben; er wolle sie mir zu diesem Zweck am Sonntag in mein Häuschen schicken.

Dies geschah. Die Genofev, ein frisches, starkes Meidle, kam am Sonntag nach der Vesper das Tal herunter in meine Klause. Als ich ihr nun riet, bei den alten Eltern zu bleiben und die Klostergedanken nicht aufkommen zu lassen, so lange die Mutter sie als Stütze nötig habe – da sprach die Genofev bescheiden, aber ernst: "Der Heiland hat gesagt: ›Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert.‹"

Ich erwiderte ihr darauf, das sei sehr schön und sehr bibelfest gesprochen: aber es gehe aus dieser Stelle nicht hervor, daß man das Klosterleben der Liebe zu Vater und Mutter vorziehen solle. Auch habe der Heiland nur ein einzigesmal einem einzigen Menschen geraten, alles zu verkaufen und zu verlassen, um ihm nachzufolgen. Dieser Rat gelte also sicher den allerwenigsten Menschen, das Gebot aber, den Willen von Vater und Mutter zu ehren – allen.

Die Genofev schied scheinbar unbekehrt, ist aber heute doch noch auf dem Bühl im Hirschbach. –

Bis nach Mittag saßen der Benedikt und ich am 13. Mai 1897 im sonnigen Stübchen an der Wolf, und das Wasser rauschte draußen zu seiner langen Erzählung.

Und als er geendet und mir all seines Lebens Leid und Freud und alle seine Hoffnungen für die Zukunft mitgeteilt hatte, da drückte ich dem kleinen Mann mit den blauen Augen und der gebogenen Nase respektvoll die Hand und versprach ihm, von den Schätzen im Friedrich Christian und von dem braven Bergmann auf dem Bühl den Leuten in der Welt draußen zu erzählen.

Er lächelte zufrieden und meinte, es finde sich dann vielleicht ein Kapitalist, der ihm unter die Arme greife, um den Friedrich Christian "anzupacken".

Ich sprach ihm noch Mut zu und bestärkte ihn in der Hoffnung auf fremde Hilfe.

Wir schritten lange nach Mittag hinüber ins Ochsenwirtshaus, wo man längst auf uns wartete mit dem Essen. Als wir hinüberkamen, war der Oberamtmann Becker von Wolfe da. Auf einem Dienstweg begriffen, wollte er mit mir Mittag machen, hatte mich aber am Ausholen des Bergmanns nicht stören wollen.

Der aber war nicht zu bestimmen, mit dem Oberamtmann zu essen, aus lauter Ehrfurcht vor dem "hohen Herrn".

Dem gemeinen Mann sind die Geistlichen und die Beamten eine Art Engel (Boten), jene die Engel Gottes und diese die des Staates. Die letzteren Engel sieht er selten und verkehrt noch seltener mit ihnen, kennt sie also weniger; daher sein größerer Respekt vor den Staatsengeln als vor den Kirchenengeln. –

Der Benedikt speiste, wie er es gewünscht, allein. Der Oberamtmann aber sagte mir unter anderem, der Bühler sei ein Schlaumeier und prozessiere auch gerne.

Ich erkundigte mich jetzt nach seinen Prozessen und fand alle wohlbegründet, erkannte aber auch, daß der Benedikt zu jenen Leuten gehört, zu denen auch ich zähle, die alle Prozesse verlieren, wenn sie noch so sehr im Recht sind. Einen seiner Rechtsstreite will ich anführen, weil er juristisch nicht uninteressant ist. Auf des Benedikts einsamem Bühl wachsen wilde Kirschen, die bekanntlich den besten Schnaps geben. Ueber dem Bühl droben, gegen das Benauer Gebiet, haust der Hanselesbur. Dem brachte, weil er keinen Brennhafen hatte, der Benedikt eines Tages ein Faß voll wilder Chriesen zum Brennen. Der Hanselesbur nimmt als guter Nachbar die Chriesen des Bühlers in Empfang und verspricht, sie ihm zu brennen.

Der Benedikt freut sich auf den guten Schnaps. Ein Gläsle Chriesewasser, ehe er nachts in die Grube seines Bergwerks fährt, ist ihm auch zu gönnen.

Aber eines Tages schickt ihm der Hanselesbur Bericht, die Chriesen gäben keinen Schnaps, sie hätten wahrscheinlich weil schlecht verwahrt, keinen Geist. Der Benedikt weiß, daß er gute Ware auf den Hanseleshof gebracht hat, und meint deshalb, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Er verlangt vom Hanselesbur entweder Schnaps oder Entschädigung. Der Bur aber, ein rechtschaffener Mann, versagt ihm beides.

Jetzt klagt der Benedikt, weil er sich im Recht dünkt, und verliert in allen Instanzen, hat viele Kosten und kein Chriesewasser. –

Gegen Abend – der Staatsengel von Wolfe war längst fort – begleitete ich den braven Mann noch eine kurze Strecke talaufwärts seiner Heimat zu. Beim Marxebure-Hof verabschiedeten wir uns wie zwei Geschäftsleute, die eben einen guten Handel abgeschlossen, bei dem jeder profitiert hat.

Ich hatte Stoff zu einer Erzählung und der Benedikt neue Hoffnung auf den Friedrich Christian und dessen Schätze.

Und diese seine Hoffnung sollte dem Wackern eher glänzen, als ich mit meinem "Benedikt auf dem Bühl" in die Leserwelt kam. Während ich in den Novembertagen des Jahres 1897 in der Karthaus bei Freiburg saß und an meinen Erzbauern schrieb, erreichte mich ein Brief von Benedikts einstigem Nachbar, dem Waldhüter Dieterle. Der meldete mir eine Neuigkeit, welche mich ins freudigste Erstaunen versetzte und also lautete: "Als Sie im letzten Frühjahr den Benedikt besuchten und ihm neuen Mut machten zum Bergbau, ging er gleich nach Wolfach, um einen Antrag auf Pachtung der Grube Friedrich Christian zu stellen. Da ihm aber die Sache nicht rasch genug ging, suchte und erhielt er eine persönliche Audienz beim fürstlichen Kammerpräsidenten in Donaueschingen, und wie man hört, kam der Bühler mit den besten Hoffnungen heim. Die Standesherrschaft wird die Grube Friedrich Christian durch einen sächsischen Bergingenieur untersuchen lassen und dann eventuell selbst betreiben nebst der eigenen Grube des Bühlers, während der Benedikt als Obersteiger angestellt werden soll."

Der rechte Kapitalist wäre also gefunden, und die Hirschbacher und Wildschapbacher werden nimmer lachen.

Der Benedikt war seitdem schon wiederholt in Donaueschingen, um die Sache zu beschleunigen. Er hat sich auch von dem Hüttenwerk Ems bezeugen lassen, daß die Erze, welche der Bühler dorthin geliefert, "reich an Silber und Blei, sehr sorgfältig und mit großer Sachkenntnis aufbereitet und sortiert wären und der Verkehr mit dem Hirschbacher Bergmann ein angenehmer gewesen sei."

Mehr kann ein Bauersmann, der ohne alle größeren Hilfsmittel Bergbau getrieben hat, als Zeugnis nicht verlangen. Es ehrt drum dies Zeugnis den Benedikt in hohem Grade.

Im März 1898, da ich die letzte Lesung meines Manuskripts vornahm, hörte ich, es sei dem Benedikt schriftlich zugesagt, daß im Frühjahr eine Besichtigung der Gruben stattfinde durch den fürstenbergischen Kammerpräsidenten und durch einen Bergingenieur; alsdann werde die Entscheidung getroffen werden über die Wiederaufnahme des Bergbaus im Kinzigtal.

Der Bühler aber sei infolge dieser Zusage mit seinem Felix energisch am Weiterbau seiner eigenen Grube, um sie bis zur Ankunft des Kammerpräsidenten in möglichst vielversprechenden Stand zu bringen.

Man sagt mir, dieser Präsident sei ein Preuße. Wenn er aber dem braven Mann auf dem Bühl im Hirschbach zum "Anpacken" des Friedrich Christian hilft, dann will ich fortan ihn und alle Preußen loben.

Damit er Mut bekomme, dem Benedikt zu helfen, möge er lesen, was der frühere fürstenbergische Berginspektor Vogelsang in seiner "Beschreibung des Kinzigtäler Bergbaues" im Jahre 1865 von den Lieblingsgruben unseres Benedikt sagt: "Hoffentlich werden Friedrich Christian und Herrensegen, gegenwärtig die einzigen Gruben des Kinzigtals, welche einen fast sichern Erfolg in Aussicht stellen, nicht allzulang kalt liegen."

In den letzten Tagen des Jahres 1898 wollte ich nochmals wissen, wie des Bergmanns Sache stehe, und erfuhr:

Der Kammerpräsident war nicht in den Hirschbach gekommen, wohl aber im Herbst dieses Jahres ein Bergingenieur, der in den Bergbauaussichten im Wildschapbach ganz mit unserm Benedikt übereinstimmte und ihm und den Wildschapbachern alle Hoffnung machte.

Indes ist aber der Kammerpräsident selber von seinem Posten zurückgetreten und wieder nach Berlin verzogen. Der Benedikt nahm dies schwer auf, ich leichter, weil ich jetzt mein Versprechen, ihn und alle Preußen zu loben, nicht zu halten brauche. Es wäre mir das ohnehin ziemlich schwer gefallen.

Ich sage aber: Der König ist tot, es lebe der König! Vivat der neue Kammerpräsident! Wie ich höre, lastet die an den Staat Baden zu entrichtende Erbschaftssteuer ziemlich schwer auf der fürstenbergischen Domänenkasse. Der Bühler und ich wissen, wo die Millionen zu finden waren, um diese Steuer zu zahlen; sie liegen im Friedrich Christian und im Herrensegen.

Dort hole sie der neue Kammerpräsident mit Hilfe unseres wackeren Erzbauern Benedikt.

Er bringt dann zugleich Arbeit und Verdienst in die Täler an der Wolf, und die Leute werden die "tote Hand" loben und nicht an Revolution und an den "Zukunftsstaat" denken. –

Aber das Glück hat den Benedikt sonst etwas angelächelt im Jahr 1898. Er gewann in der Braunschweiger Lotterie 316 Mark. Das gibt wieder Pulver und Dynamit, um dem Benauer Gang zuzusprengen, und der Gewinn hat den unermüdlichen Bergmann aufs neue begeistert, mit Schlegel und Eisen und mit seinem Felix Silber zu suchen unter seinem Bühl.

Und wie steht es im Frühjahr 1907, da dies Buch neu aufgelegt wird, mit dem Benedikt auf dem Bühl?

Sein Weib, die Genofev, ist vor zwei Jahren gestorben. Die Tochter ging statt ins Kloster in einen Dienst nach dem nahen württembergischen Städtle Schramberg. Der Felix hat geheiratet und ist "Bühler". Der Alte sitzt auf dem Leibgeding. Die Gruben Friedrich Christian und Herrensegen liegen noch brach; ebenso ist auch die eigene Grube unter dem Bühl, die immer noch kein Silber gab, ins Freie gefallen. Der Felix arbeitet auf der Grube Klara im Schwarzenbruch, wo stark auf Schwerspat abgebaut und Geld verdient wird.

Daß trotz allem den wackeren Benedikt der Mut nicht verlassen hat, zeigt der Umstand, daß er scharf mit dem Gedanken umgeht, ein – drittes Weib zu suchen.